公開日 2020.4.24

うつ病の発症には現在いくつかの仮説が提唱されています。

1960年代にモノアミン仮説という仮説が提唱されました。

しかし、その後、モノアミン仮説だけでは説明が難しいことがわかってきました。

そして、新たな仮説が提唱され現在に至っています。

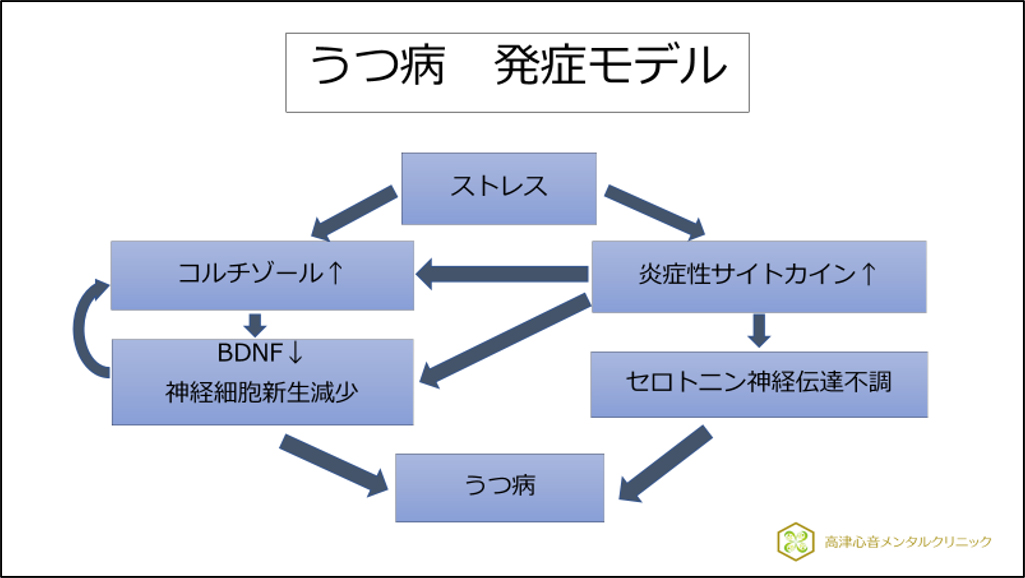

現在までに提唱されている仮説を紹介し、最後に図にモデルをまとめました。

モノアミン仮説

1960年代から提唱されたこの仮説は、うつ病では脳内のセロトニン、カテコラミン(ドパミン、ノルアドレナリン、アドレナリン;モノアミン仮説ではこのうち特にノルアドレナリン)が欠乏していて、抗うつ薬の治療により脳内、特に神経シナプス間のセロトニン、カテコラミンの量が回復して神経伝達が増強されうつ病が回復するという説です(Schildkrut J.J, 1965. Coppen A, 1972)。

しかし、この説はその後の検証で十分に立証されず経過しています。

コルチゾール仮説(HPA系仮説:視床下部-下垂体-副腎系仮説)

ストレスにより副腎からコルチゾールというホルモンが慢性的に通常より多く分泌され、その結果、脳の海馬(主に記憶に関与する脳内の部位)の体積が減少したり、神経細胞が新しく生じることが抑えられてしまいます(Watanabe Y, 1992. Magarison A.M, 1995)。

そして、海馬の体積の減少、神経細胞新生の抑制がさらにHPA系の活性を促す悪循環を生み出します。

この過程とうつ病が関連するとする説がコルチゾール仮説です。

神経可塑性仮説(BDNF仮説)

2000年に入り新たに提唱された説です。

BDNF(脳由来神経栄養因子)は脳内に広く存在し、神経新生、シナプス形成を促進し、シナプス可塑性(新しい神経のネットワークを形成したり、すでにある神経間のつながりを強化したりします)に関わります。

うつ病では海馬を中心にBDNFの発現が低下しますが、抗うつ薬の投与で海馬のBDNFの発現が増加することが動物実験でわかっています(Nibuya M, et al, 1995)。

また人においてもうつ病患者さんの血清BDNFが低下していることがわかっており(Karege F, et al, 2002. Shimizu E, et al, 2003)、抗うつ薬などの治療で症状が回復するとともに血清BDNF濃度も増加することが分かってきています(Yoshimura R, et al, 2007)。

このことからBDNFの低下による神経可塑性の障害がうつ病の成因とする説が神経可塑性仮説です。

〔現在(コラム記載時;2020年4月)はまだBDNF測定は臨床応用されていません。そのため、研究目的等での一部の機関を除き、各病院で一般に測定はまだできません。〕

神経炎症仮説(ミクログリア仮説)

最も新しい仮説である神経炎症仮説はうつ病のみならず統合失調症を含めた他の精神疾患にも関与するとされています。

ストレスによりミクログリア細胞(グリア細胞の一種で脳内環境の維持・調整に関与しています)からIL-1β, IL-6, TNF-αなどの炎症性サイトカインが分泌され、脳内が炎症を起こし、うつ病を発症するという説です。

この過程ではセロトニン神経伝達不調、HPA系の活性化、海馬におけるBDNFの減少や神経細胞新生の抑制を起こすとされます(門司, 2012. 加藤, 2019)。

以上の説をまとめたのが以下の図です。

神経炎症仮説を中心にそれぞれの仮説が補填・補完された形となっています。

今後も研究が進み、病気のメカニズムがより明らかになることに期待したいと思います。

おひとりで悩んでいませんか?

まずはかかりつけ内科等で相談するもの1つの方法です。

うつ病の関連コラム

- 在宅勤務によるうつ

- うつ病の薬物治療 最新(2018年)の抗うつ薬の比較

- うつ病 症状について

- 双極性障害うつ状態の薬物治療

- SSRIについて 作用・特徴・比較

- SNRIについて 作用・特徴・比較

- ベンラファキシン(イフェクサーSR)について

- ミルタザピン(リフレックス・レメロン)について

- 治療抵抗性うつ病(TRD)に対する増強療法について

- 治療抵抗性うつ病に対する併用療法について

- 小児・青年のうつ病に対する抗うつ薬の選択

- 女性のうつ、不調と「フェリチン」

- 「亜鉛」とうつと健康

- 三環系抗うつ薬トリプタノールとアナフラニールについて

- 抗うつ薬による躁転について

- 新型コロナウイルス感染・ワクチン接種と抗うつ薬の内服について

- ボルチオキセチン(トリンテリックス)について

- 抗うつ薬と体重増加について

- パロキセチン(パキシル)、パロキセチン徐放錠(パキシルCR)について

- 高齢者のうつ病に対する抗うつ薬の選択

- 脳卒中後うつ病に対する抗うつ薬の有効性の比較

- 三環系抗うつ薬について 作用・特徴・比較

- 四環系抗うつ薬について 作用・特徴・比較

- うつ、ストレスとめまいの関係について

- 精神病性うつ病に対する薬剤の有効性の比較 最新の報告

- 運動のうつ病に対する治療効果とメカニズムについて

- 双極性障害急性躁病相における薬物治療の有効性と忍容性の比較 最新の報告

- 【うつ病の栄養療法】最新の報告

- 頭が働かない

- 寝つきが悪い

- やる気が起きない

- 不安で落ち着かない

- 朝寝坊が多い

- 人の視線が気になる

- 職場に行くと体調が悪くなる

- 電車やバスに乗ると息苦しくなる

- うつ病

- 強迫性障害

- 頭痛

- 睡眠障害

- 社会不安障害

- PMDD(月経前不快気分障害)

- パニック障害

- 適応障害

- 過敏性腸症候群

- 心身症

- 心的外傷後ストレス障害

- 身体表現性障害

- 発達障害

- ADHD(注意欠如・多動症)

- 気象病・天気痛

- テクノストレス

- バーンアウト症候群

- ペットロス(症候群)

- 更年期障害

- 自律神経失調症