公開日 2025.9.22

効果・作用

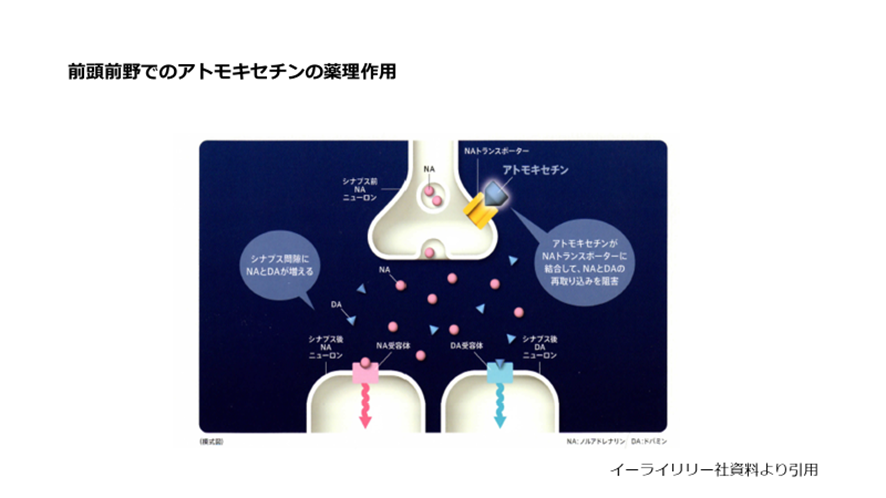

アトモキセチン(ストラテラ)はノルアドレナリンの再取り込みを選択的に阻害し、シナプス間のノルアドレナリンとドパミンを増加させることにより、不注意、多動・衝動性を改善します(図1)。

図1 前頭前野でのアトモキセチンの薬理作用

ADHDでは脳の前頭前野における機能低下が、不注意や注意の持続の困難を引き起こしているとされています1)。

前頭前野の働きは主にドパミン、ノルアドレナリンによって活性化されます2)。

前頭前野ではドパミン、ノルアドレナリンが相互に補完的に作用しています。

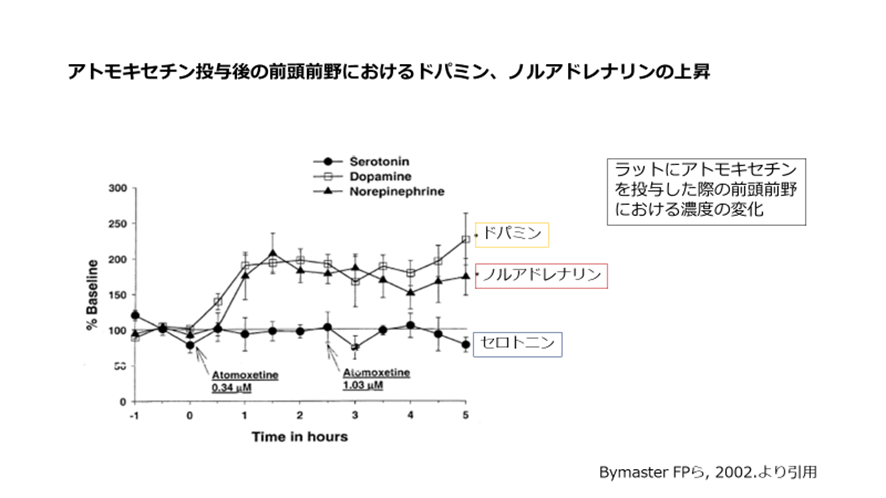

アトモキセチンは、ノルアドレナリンの再取り込みを阻害し、ノルアドレナリンを増加させることにより、ドパミンを増加させることにもなります(図2)。

その結果ドパミン、ノルアドレナリンの増加により、前頭前野の機能が正常化され不注意などが改善されます3)、4)。

図2 アトモキセチン投与後の前頭前野におけるドパミン、ノルアドレナリンの上昇

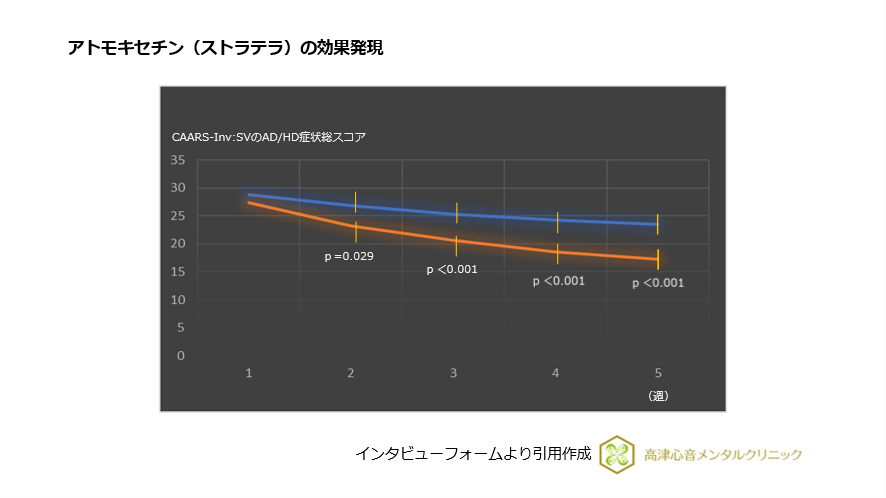

治験では内服開始2W目から効果が確認できています。

図3 アトモキセチン(ストラテラ)の効果発現

開発経緯

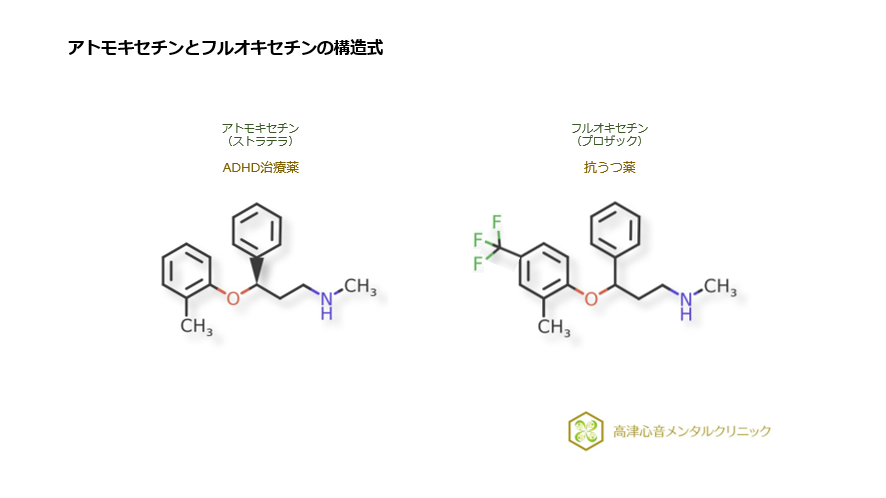

イーライリリー社はもともとアトモキセチンを「トモキセチン」として開発し、1980年代にうつ病に対し治験を行っていました。

この時期、初のSSRIとなるフルオキセチン(プロザック:日本未承認)の開発が進んでおり、両者は非常に似た構造式を有します。

図4 アトモキセチンとフルオキセチンの構造式

その後、うつ病開発に停滞を示したのち、ADHDへの効能が見出され、ADHD治療薬として承認されました5)。

効能・効果

保険承認における効能・効果は「注意欠陥/多動性障害(AD/HD)」となっています。

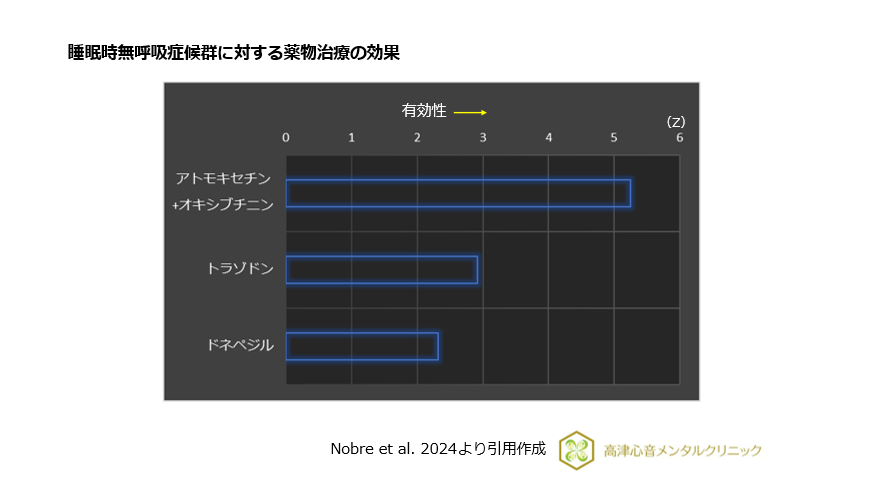

2024年2月、睡眠時無呼吸症候群の薬物療法の有効性のレビューが報告されました6)。

報告ではADHD治療薬のアトモキセチン(ストラテラ)と抗コリン薬のオキシブチニン(ポラキス)の併用の有効性が高いことが示されています(図5)。

図5 睡眠時無呼吸症候群に対する薬物治療の効果

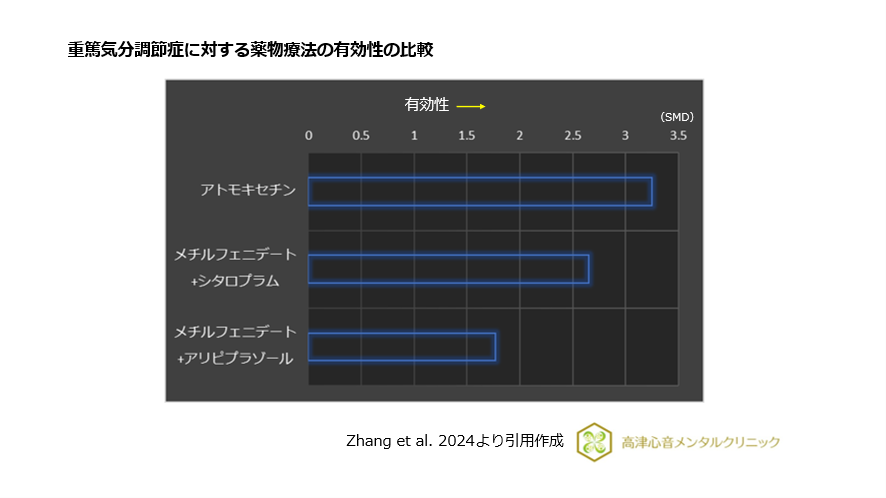

また、2024年6月、重篤気分調節症(DMDD: Disruptive Mood Dysregulation Disorder)に対する薬物療法・心理療法の有効性の比較の解析が報告されました7)。

重篤気分調節症は児童思春期の怒りやかんしゃくが通常の範囲をこえてみられる場合に診断されます。

解析の結果では薬物療法では、アトモキセチンの有効性が優れている結果でした(図6)。

図6 重篤気分調節症に対する薬物療法の有効性の比較

用法・用量

〈18 歳未満の患者〉

通常、18歳未満の患者には、1日0.5mg/kgより開始し、その後1日0.8mg/kgとし、さらに1日1.2mg/kgまで増量した後、1日1.2~1.8mg/kgで維持する。ただし、増量は1週間以上の間隔をあけて行うこととし、いずれの投与量においても1日2回に分けて経口投与する。なお、症状により適宜増減するが、1日量は1.8mg/kg又は120mgのいずれか少ない量を超えないこととなっています。

〈18 歳以上の患者〉

通常、18歳以上の患者には、アトモキセチンとして1日40mgより開始し、その後1日80mgまで増量した後、1日80~120mgで維持する。ただし、1日80mgまでの増量は1週間以上、その後の増量は2週間以上の間隔をあけて行うこととし、いずれの投与量においても1日1回又は1日2回に分けて経口投与する。なお、症状により適宜増減するが、1日量は120mgを超えないこととなっています。

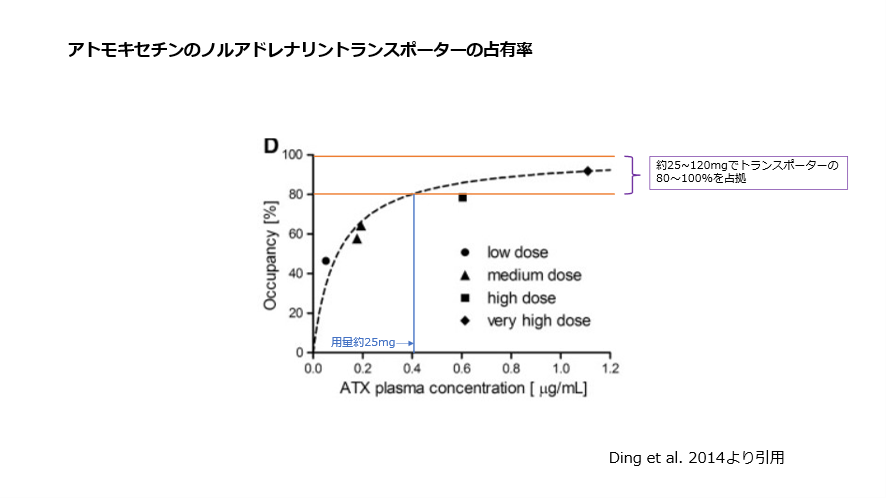

アカゲザルを用いたPETの研究(ヒトに応用できるとされています)では、約25mgでノルアドレナリントランスポーターの80%を占拠し、120mgまでで100%占拠することがわかっています8)、(図7)。

図7 アトモキセチンのノルアドレナリントランスポーターの占有率

剤形

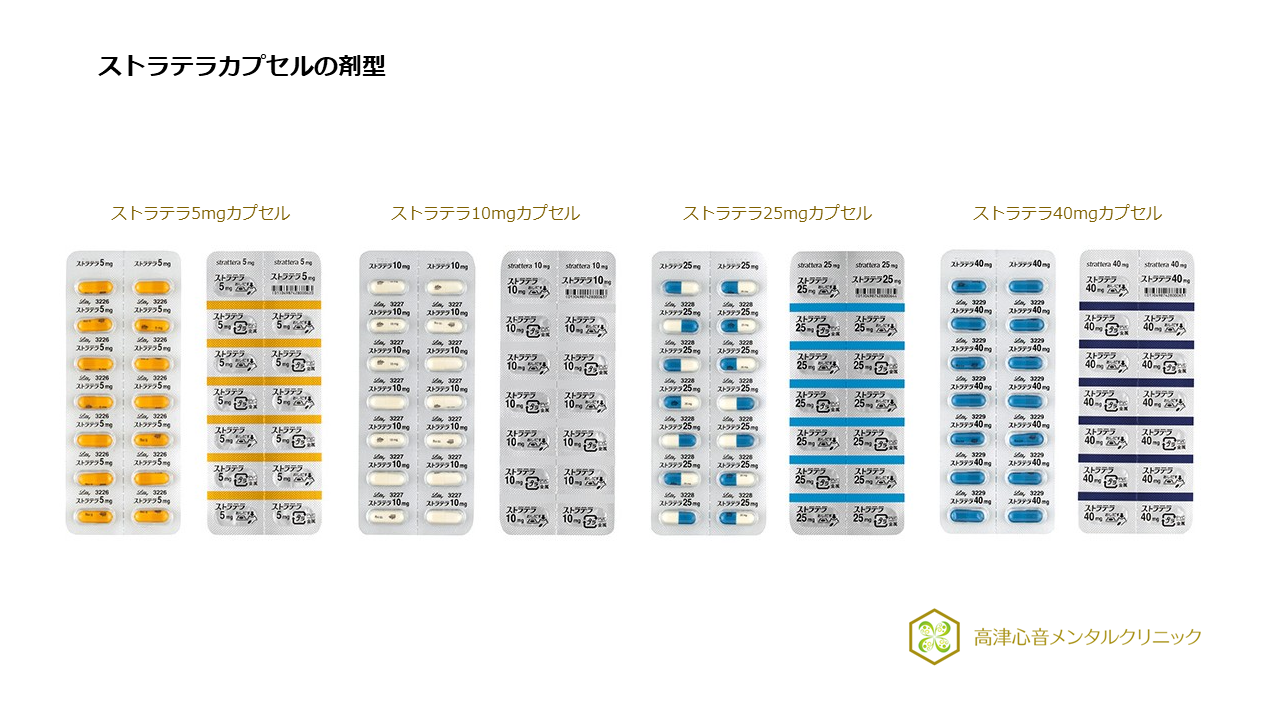

先発医薬品のストラテラはカプセルで5mg、10mg、25mg、40mgがあります(図8)。

図8 ストラテラカプセルの剤型

小児用に液体もあります(図9)。

図9 ストラテラ内用液の剤型

後発医薬薬では錠剤も発売されています。

薬物動態

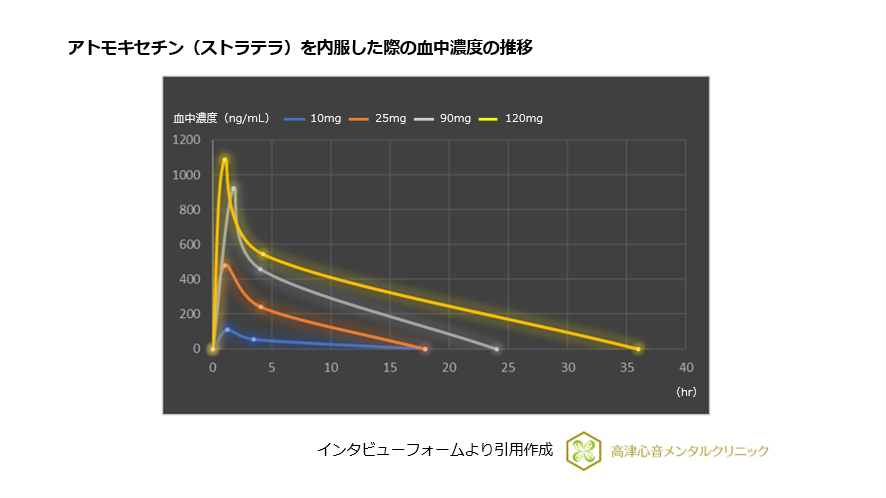

アトモキセチン40mgを内服した際の血中濃度は、約1時間で最高濃度に達し、約4.1時間後に半減します。

アトモキセチン120mgを内服した際の血中濃度は、約1時間で最高濃度に達し、約4.3時間後に半減します(図10)。

図10 アトモキセチン(ストラテラ)を内服した際の血中濃度の推移

食事の影響はほとんどないことがわかっています。

アトモキセチンは主に肝臓で代謝され、代謝酵素はCYP2D6が関与します。

禁忌

以下の患者さんは禁忌となっています。

- 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

- MAO 阻害剤(セレギリン塩酸塩、ラサギリンメシル酸塩、サフィナミドメシル酸塩)を投与中あるいは投与中止後2週間以内の患者

- 重篤な心血管障害のある患者[血圧又は心拍数を上昇させ、症状を悪化させるおそれがある。]

- 褐色細胞腫又はパラガングリオーマ若しくはその既往歴のある患者[急激な血圧上昇及び心拍数増加の報告がある。]

- 閉塞隅角緑内障の患者[散瞳があらわれることがある。]

併用注意

以下の薬は併用注意に設定されています。

- サルブタモール硫酸塩(静脈内投与等の全身性投与。吸入投与を除く) (心血管系への作用を増強する可能性がある。)

- β-受容体刺激剤(サルブタモール硫酸塩を除く) (これらの薬剤の心血管系への作用を増強する可能性がある。)

- CYP2D6阻害剤:パロキセチン塩酸塩水和物等 (これらの薬剤のCYP2D6阻害作用により本剤の血中濃度が上昇するおそれがある。)

- 昇圧作用を有する薬剤:ドパミン塩酸塩等 (これらの薬剤の血圧への作用に影響する可能性がある。)

- ノルアドレナリンに影響する薬剤:三環系抗うつ剤(イミプラミン塩酸塩等)・選択的セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤・メチルフェニデート塩酸塩等 (これらの薬剤のノルアドレナリンへの作用を相加的又は相乗的に増強する可能性がある。)

副作用

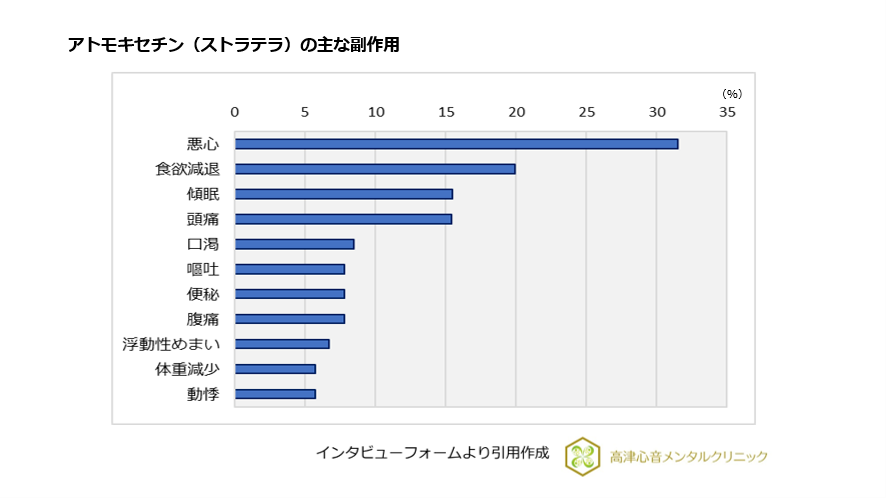

臨床試験における5%以上の副作用は以下でした(図11)。

- 悪心(31.5%)

- 食欲減退(19.9%)

- 傾眠(15.5%)

- 頭痛(15.4%)

- 口渇(8.5%)

- 嘔吐(7.8%)

- 便秘(7.8%)

- 腹痛(7.8%)

- 浮動性めまい(6.7%)

- 体重減少(5.7%)

- 動悸(5.7%)

図11 アトモキセチン(ストラテラ)の主な副作用

他にも脈拍数の増加、血圧の上昇を引き起こすリスクが報告されています9)。

そのため、もともと血圧が高い傾向にある場合は慎重な使用が必要となります。

注意点

薬をのむと一般的には肝臓で分解されて便または尿中に排泄されます。

肝臓には薬を分解(代謝)する酵素が多くあり、その代表選手がCYP2D6という酵素です。アトモキセチンはCYP2D6で代謝されますが、このCYP2D6の働きを弱める薬(CYP2D6阻害薬)と同時に内服するとアトモキセチンの濃度が上昇し副作用が出やすくなるので飲み合わせに注意が必要です。

抗うつ薬ではパロキセチン(パキシル、パキシルCR)、フルボキサミン(ルボックス、デプロメール)などは、CYP2D6阻害薬ですので、併用する際は少量から開始したり、ゆっくり増量し副作用が生じていないか観察する必要があります。

デュロキセチン(サインバルタ)やイフェクサーSRなどのSNRI(セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤)と併用する際はノルアドレナリンへの効果が相乗作用で強まるために注意が必要です。

他のADHD治療薬との使いわけ

デュロキセチン(サインバルタ)やイフェクサーSRなどのSNRIは、アトモキセチン同じノルアドレナリン再取り込み阻害作用を有しており、ADHDへの効果も報告されています6)、7)。

そのため、すでにうつ病でSNRIが開始になっていてうつ症状とADHDの症状もある場合などは、アトモキセチンを追加するよりもSNRIを増量するか方が場合もあります。

また十分な量のSNRIで治療されているうつ病とADHDの併存ではアトモキセチンを加えるよりインチュニブを検討した方がよいと考えられます。

血圧が高い場合や双極性障害とADHDが併存している場合もアトモキセチンを使用すると症状が悪化する可能性があり8)、インチュニブが選択肢になります。

チックはADHDとの併存率が高いことが知られていますが、コンサータはチックがある場合は使用禁忌となっています。

そのため、チック併存例ではアトモキセチンが選択肢となります。また、アトモキセチンはADHDの不安を軽減する効果が報告されており、不安が強い場合などは選択肢となります9)。

内服のポイント

成人で40mgから初めて副作用で継続できなかった場合、少量から開始し、徐々に増量することで継続できることがあります。

眠気がでる場合は夕や寝る前に内服し、眠れなくなる場合は朝にずらすことで対処できます。

増量で副作用が出やすい場合は1日2回に分けることで対応できることがあります。

治験での効果用量(成人)は80~120mgですが、ADHDやADHDとASD(自閉スペクトラム症)の併存などの神経発達症では薬剤への過敏性を有している場合があり、少量が適量の場合もあります。

おひとりで悩んでいませんか?

ミス、不注意等で生活や仕事に支障をきたしている場合は、早めに心療内科・精神科に相談することをおすすめします。

文献

- 1) Stahl SM.: The prefrontal cortex is out of tune in attention-deficit/hyperactivity disorder. J Clin Psychiatry, 70: 950-1, 2009.

- 2) Xing B, et al.: Norepinephrine versus dopamine and their interaction in modulating synaptic function in the prefrontal cortex. Brain Res, 1641: 217-33, 2016.

- 3) Del Campo N, et al.: The roles of dopamine and noradrenaline in the pathophysiology and treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder. Biol Psychiatry, 69: e145-57, 2011.

- 4) Kowalczyk OS, et al.: Methylphenidate and atomoxetine normalise fronto-parietal underactivation during sustained attention in ADHD adolescents. Eur Neuropsychopharmacol, 29: 1102-1116, 2019.

- 5) Preti A.: Tomoxetine (Eli Lilly & Co). Curr Opin Investig Drugs, 3: 272-7, 2002.

- 6) Nobre ML, et al. Pharmacological treatment for obstructive sleep apnea: A systematic review and meta-analysis. Clinics (Sao Paulo), 79:100330, 2024.

- 7) Zhang Y, et al.: Systematic Review and Meta-Analysis: Pharmacological and Nonpharmacological Interventions for Disruptive Mood Dysregulation Disorder. J Child Adolesc Psychopharmacol, 34: 217-225, 2024.

- 8) Ding YS, et al.: Clinical doses of atomoxetine significantly occupy both norepinephrine and serotonin transports: Implications on treatment of depression and ADHD. Neuroimage, 86:164-71, 2014.

- 9) Farhat LC, et al.: Comparative cardiovascular safety of medications for attention-deficit hyperactivity disorder in children, adolescents, and adults: a systematic review and network meta-analysis. Lancet Psychiatry, 12: 355-365, 2025.

- 10) Bilodeau M, et al.: Duloxetine in adults with ADHD: a randomized, placebo-controlled pilot study. J Atten Disord, 18: 169-75, 2014.

- 11) Maji S, et al.: Efficacy and safety of monoamine reuptake inhibitors in attention deficit hyperactivity disorder: A Bayesian network meta-analysis. J Psychiatr Res, 176:403-410, 2024.

- 12) Salvi V, et al.: ADHD and Bipolar Disorder in Adulthood: Clinical and Treatment Implications. Medicina (Kaunas), 57: 466, 2021.

- 13) Garnock-Jones KP, Keating GM.: Atomoxetine: a review of its use in attention-deficit hyperactivity disorder in children and adolescents. Paediatr Drugs, 11: 203-26, 2009.

ADHDの薬の関連コラム

- 頭が働かない

- 寝つきが悪い

- やる気が起きない

- 不安で落ち着かない

- 朝寝坊が多い

- 人の視線が気になる

- 職場に行くと体調が悪くなる

- 電車やバスに乗ると息苦しくなる

- うつ病

- 強迫性障害

- 頭痛

- 睡眠障害

- 社会不安障害

- PMDD(月経前不快気分障害)

- パニック障害

- 適応障害

- 過敏性腸症候群

- 心身症

- 心的外傷後ストレス障害

- 身体表現性障害

- 発達障害

- ADHD(注意欠如・多動症)

- 気象病・天気痛

- テクノストレス

- バーンアウト症候群

- ペットロス(症候群)

- 更年期障害

- 自律神経失調症