公開日 2025.10.05

効果・作用

リスデキサンフェタミン(ビバンセ)はd-アンフェタミンに L-リシンが結合したプロドラッグ(体内で代謝された後に活性体に変化し効果を発揮する薬)です(図1)。

図1 ビバンセの化学構造式

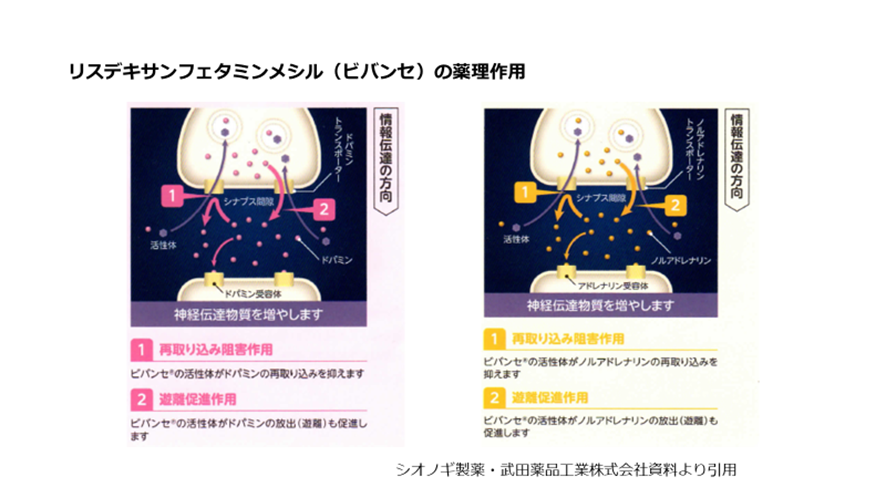

活性体であるd-アンフェタミンがドパミントランスポーター及びノルアドレナリントランスポーターを阻害すること、並びに脳内におけるドパミン及びノルアドレナリンの遊離を促進することにより、シナプス間隙のドパミン及びノルアドレナリン濃度を増加させ、ADHDの不注意や多動性を改善すると考えられています(図2)。

図2 リスデキサンフェタミンメシル(ビバンセ)の薬理作用

効能・効果

効能・効果は「小児期における注意欠陥/多動性障害(AD/HD)」となっています。

また、本剤の使用実態下における乱用・依存性に関する評価が行われるまでの間は、他のADHD治療薬が効果不十分な場合にのみ使用することとなっています。

18歳未満から使用を開始している場合は、治療上の有益性と危険性を考慮した上で18歳以降も慎重に使用を継続することが可能です。

米国ではADHDと成人の過食性障害に承認を得ています。

用法・用量

通常、小児では、30mgを1日1回朝経口投与する。症状により、1日70mgを超えない範囲で適宜増減するが、増量は1週間以上の間隔をあけて1日用量として20mgを超えない範囲で行うこととなっています。

剤型

剤型は20㎎カプセルと30㎎カプセルがあります(図3)。

図3 リスデキサンフェタミンメシル(ビバンセ)の剤型

薬物動態

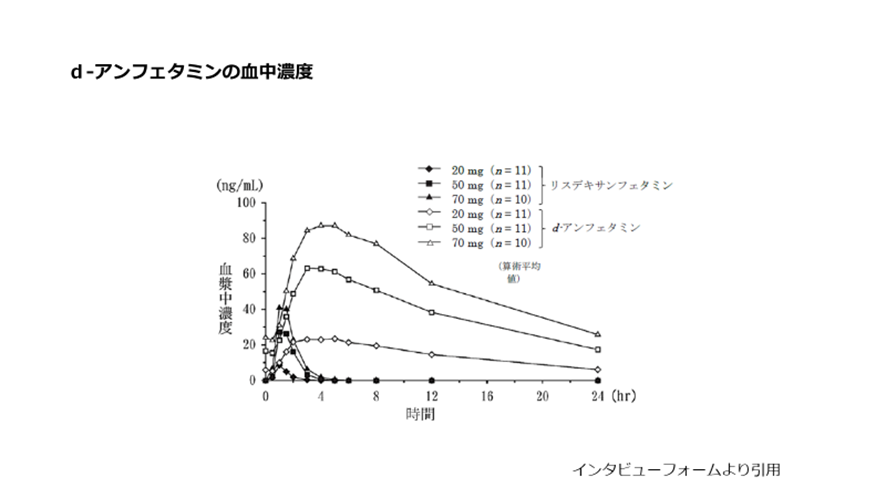

活性体であるd-アンフェタミンは1回の内服で3~5時間で最高血中濃度に達し、10時間ほどで半分の血中濃度に下がります(図4)。

毎日内服すると5日ほどで一定の濃度に維持されます。

図4 d-アンフェタミンの血中濃度

食事の影響はほとんどありません。

プロドラッグ化することで急激な血中濃度の上昇を抑えられ、脳の線条体という部位でのドパミン放出の急激な高まりを抑えることができます。

線条体でのドパミンの急激な上昇は報酬系を刺激し多幸感をもたらし、依存・乱用の原因となるため、ゆるやかな上昇により依存性のリスクが軽減されると考えられています。

また約10時間血中濃度が持続することで日中の持続した効果にもつながります1)、2)。

リスデキサンフェタミンは,主に血中で活性体であるd-アンフェタミンに加水分解されます。

d-アンフェタミンは主に脱アミノ反応を経て馬尿酸や安息香酸に代謝され、また、一部4位水酸化反応でも代謝されることが報告されています。

4位水酸化反応にはCYP2D6 が関与することが報告されています(図5)。

図5 ビバンセの代謝経路

禁忌

以下の患者さんは禁忌となっています。

- 本剤の成分又は交感神経刺激アミン(メタンフェタミン、メチルフェニデート、ノルアドレナリン、アドレナリン、ドパミン等)に対し過敏症の既往歴のある患者

- 重篤な心血管障害のある患者[血圧又は心拍数を上昇させ、症状を悪化させるおそれがある。]

- 甲状腺機能亢進のある患者[循環器系に影響を及ぼすことがある。]

- 過度の不安、緊張、興奮性のある患者[中枢神経刺激作用により症状を悪化させることがある。]

- 運動性チックのある患者、Tourette症候群又はその既往歴・家族歴のある患者[症状を悪化又は誘発させることがある。]

- 薬物乱用の既往歴のある患者[慢性的乱用により過度の耐性及び様々な程度の異常行動を伴う精神的依存を生じるおそれがある。]

- 閉塞隅角緑内障のある患者[眼圧を上昇させるおそれがある。]

- 褐色細胞腫又はパラガングリオーマのある患者[血圧を上昇させるおそれがある。]

- モノアミン酸化酵素(MAO)阻害剤(セレギリン塩酸塩、ラサギリンメシル酸塩、サフィナミドメシル酸塩)を投与中又は投与中止後2週間以内の患者[高血圧クリーゼに至るおそれがある。]

特定の背景を有する患者に関する注意

以下の患者さんは慎重投与となっています。

- 高血圧又は不整脈のある患者(血圧又は心拍数の上昇により症状を悪化させるおそれがある。)

- 精神系疾患(精神病性障害、双極性障害)のある患者(行動障害、思考障害又は躁病エピソードの症状が悪化するおそれがある。)

- 痙攣発作、脳波異常又はその既往歴のある患者(痙攣閾値を低下させ、発作を誘発するおそれがある。)

- 脳血管障害(脳動脈瘤、血管炎、脳卒中等)又はその既往歴のある患者(症状を悪化又は再発させるおそれがある。)

- 高度の腎機能障害のある患者又は透析患者(本剤の活性体であるd-アンフェタミンの血中濃度が上昇するおそれがある。)

- 妊婦(妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。出生前又は出生後早期に、本剤の活性体であるアンフェタミンの臨床用量相当量を曝露したげっ歯類において、出生児に学習障害、記憶障害、若しくは自発運動量の変化等の長期の神経行動学的変化、発育遅延又は生殖能への影響が認められている。)

- 授乳婦(授乳しないことが望ましい。ヒト母乳中へ移行することが報告されている。)

- 小児等(低出生体重児、新生児、乳児又は6 歳未満の幼児を対象とした臨床試験は実施していない。)

併用禁忌

併用禁忌として以下が設定されています。

モノアミン酸化酵素(MAO)阻害剤

セレギリン塩酸塩(エフピー)・ラサギリンメシ酸塩(アジレクト)・サフィナミドメシル酸塩(エクフィナ)(MAO 阻害剤を投与中あるいは投与中止後2 週間以内の患者には本剤を投与しないこと。高血圧クリーゼが起こるおそれがある。また、死亡に至るおそれがある。)

併用注意

併用注意として以下が設定されています。

尿のpH をアルカリ化する薬剤

炭酸水素ナトリウム等(本剤の作用が増強することがある。)

尿のpH を酸性化する薬剤

アスコルビン酸等(本剤の作用が減弱することがある。)

セロトニン作用薬

選択的セロトニン再取り込み阻害剤(SSRI)、セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤(SNRI)、三環系抗うつ剤等(まれにセロトニン症候群が起こることがある。)

メチルフェニデート塩酸塩

(メチルフェニデート塩酸塩を投与中の患者には本剤の投与を避けることが望ましい。本剤の作用が増強するおそれがある。)

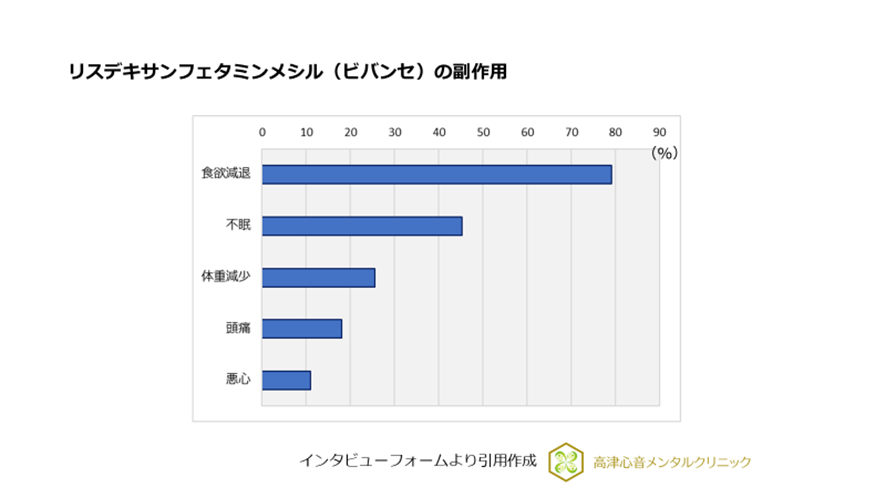

副作用

承認時における5%以上の副作用は以下でした(図6)。

- 食欲減退(79.1%)

- 不眠(45.3%)

- 体重減少(25.6%)

- 頭痛(18.0%)

- 悪心(11.0%)

- 腹痛(9.8%)

- 下痢(5.8%)

- 嘔吐(5.8%)

図6 ビバンセの主な副作用

注意点

内服時間は不眠が生じやすいため、午後は避ける必要があります。

食欲減退が生じやすいため、成長にそった体重増加が抑制されてないか測定するなどの必要があります。

血圧上昇や脈拍が増加することがあり、定期的な測定が必要です3)。

依存性のリスクがあるため必要に応じて休薬期間を設けることがあります。

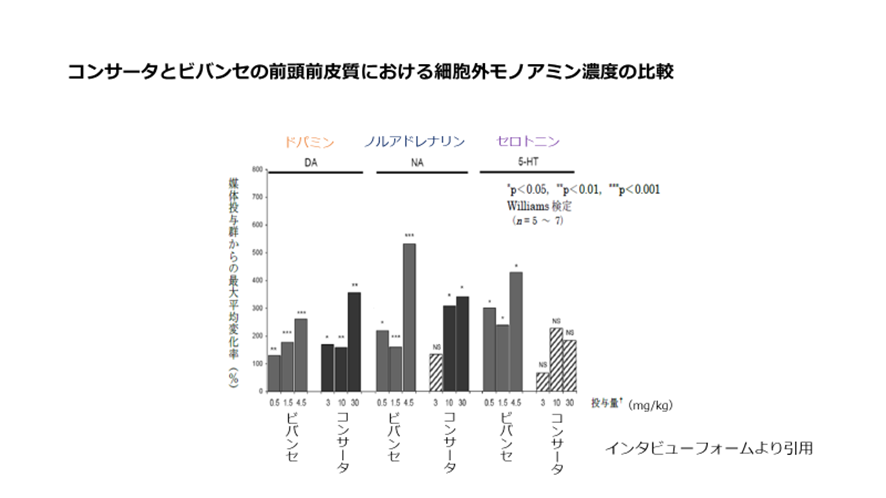

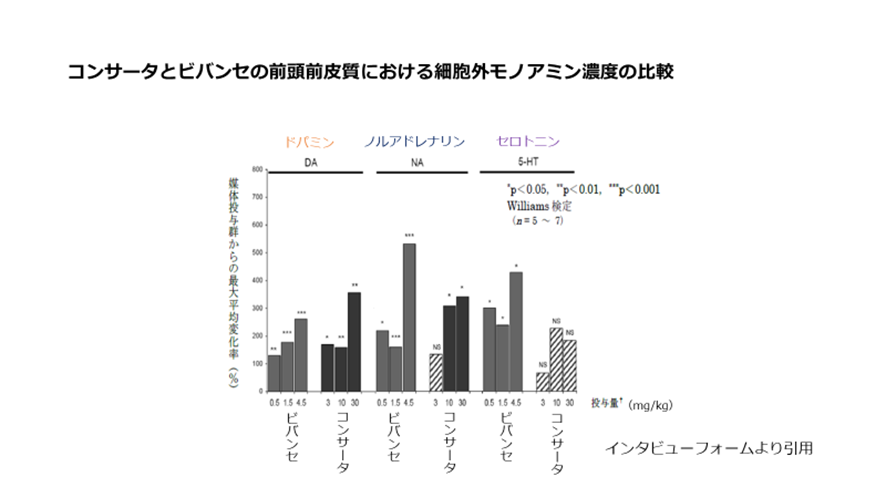

ビバンセはメチルフェニデート(コンサータ)と異なり、脳の前頭前皮質という部位のドパミン、ノルアドレナリンの細胞外濃度を高めるだけでなく、セロトニンの濃度も高めます(図7)。

そのため、抗うつ薬のSSRI、SNRI、三環系抗うつ薬との併用ではセロトニンの作用が増強されセロトニン症候群が生じるリスクがあり注意が必要です。

図7 コンサータとビバンセの前頭前皮質における細胞外モノアミン濃度の比較

メチルフェニデート(コンサータ)との違い

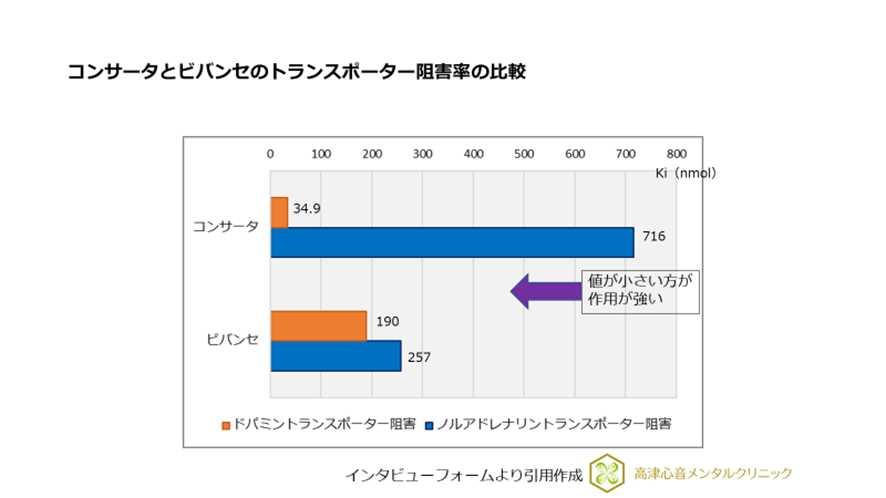

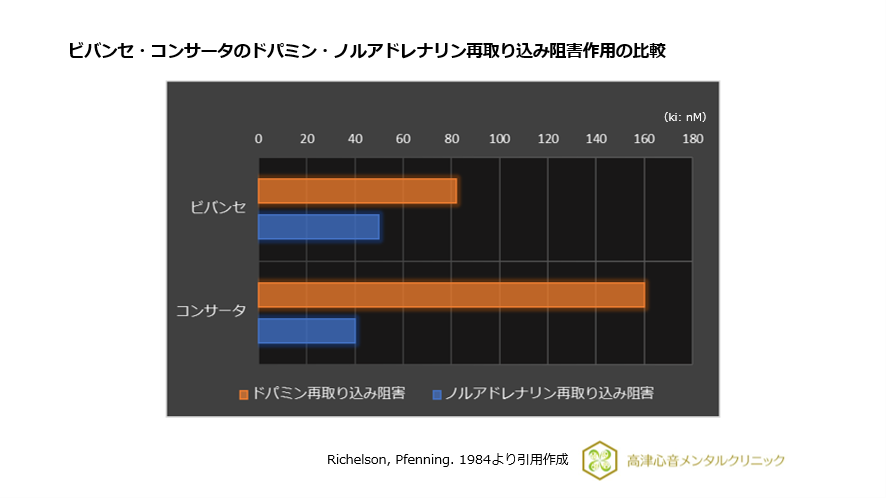

コンサータはノルアドレナリントランスポーターに対し、ドパミントランスポーターに4倍近い阻害率を有しますが、ビバンセはいずれにも同じ程度の阻害率を有し、バランスがとれています(図8)。

図8 ビバンセ・コンサータのドパミン・ノルアドレナリン再取り込み阻害作用の比較

(図のビバンセは活性代謝物のd-アンフェタミンの作用を記載しています。)

また、コンサータと異なりドパミントランスポーターとノルアドレナリントランスポーターを阻害し、ドパミンとノルアドレナリンの濃度を高めるだけでなく、放出の促進の作用を有しています。

図5で示したようにセロトニンの増加作用があることも異なる点です。

セロトニンは衝動性に関わっており、セロトニンの減少はADHDの衝動性も高めるため4)、5)、ビバンセのセロトニン増加作用は、コンサータと異なりセロトニンも介してADHDの衝動性の改善に関わっている可能性があり、今後の研究が待たれます。

おひとりで悩んでいませんか?

ミス、不注意等で生活や仕事に支障をきたしている場合は、早めに心療内科・精神科に相談することをおすすめします。

文献

- 1) Heal DJ, et al.: Amphetamine, past and present--a pharmacological and clinical perspective. J Psychopharmacol, 27: 479-96, 2012.

- 2) Rowley HL, et al.: Lisdexamfetamine and immediate release d-amfetamine - differences in pharmacokinetic/pharmacodynamic relationships revealed by striatal microdialysis in freely-moving rats with simultaneous determination of plasma drug concentrations and locomotor activity. Neuropharmacology, 63: 1064-74, 2012.

- 3) Coghill DR, et al.: A systematic review of the safety of lisdexamfetamine dimesylate. CNS Drugs, 28: 497-511, 2014

- 4) Dalley JW, Roiser JP.: Dopamine, serotonin and impulsivity. Neuroscience, 26: 42-58, 2012.

- 5) Zepf FD, et al.: Serotonergic functioning and trait-impulsivity in attention-deficit/hyperactivity-disordered boys (ADHD): influence of rapid tryptophan depletion. Hum Psychopharmacol, 23: 43-51, 2008.

ADHDの薬の関連コラム

- 頭が働かない

- 寝つきが悪い

- やる気が起きない

- 不安で落ち着かない

- 朝寝坊が多い

- 人の視線が気になる

- 職場に行くと体調が悪くなる

- 電車やバスに乗ると息苦しくなる

- うつ病

- 強迫性障害

- 頭痛

- 睡眠障害

- 社会不安障害

- PMDD(月経前不快気分障害)

- パニック障害

- 適応障害

- 過敏性腸症候群

- 心身症

- 心的外傷後ストレス障害

- 身体表現性障害

- 発達障害

- ADHD(注意欠如・多動症)

- 気象病・天気痛

- テクノストレス

- バーンアウト症候群

- ペットロス(症候群)

- 更年期障害

- 自律神経失調症