公開日 2021.7.19

症状

ストレスが原因となり気分の落ち込みや不安などが生じます。

動悸や吐き気、めまいなどの体の症状を伴うこともあります。

内科や耳鼻科を受診しても異常はなく心療内科の受診を勧められて受診となることも多くあります。

総合病院内での他の科からメンタルヘルス科への相談では適応障害の診断が高い比率であることが報告されています1)。

有病率

有病率は約2%と報告されています2)。

診断基準

アメリカ精神医学会の定義では「はっきりと確認できるストレス因に反応して、情動面または行動面の症状が3ヶ月以内に出現すること」とされており、6つのタイプに分類されています(図1)。

WHOのICD-11(国際疾病分類第11版)では1ヶ月以内とされています。

図1 適応障害の6つのタイプ

| 迎うつ気分を伴う | 気分の落ち込みが主のタイプ |

|---|---|

| 不安を伴う | 心配や不安が主のタイプ |

| 不安と抑うつ気分の混合を伴う | 気分の落ち込みと不安の両方があるタイプ |

| 素行の障害を伴う | 振る舞いや行動に問題が生じるタイプ |

| 情動と素行の障害の混合を伴う | 落ち込み、不安と行動の問題の両方が生じるタイプ |

| 特定不能 | どのタイプにも分類されないもの |

診断基準にそっていなければ診断にならないというわけではありません。

例えば症状が出ていても1ヶ月ほど本人は自覚症状がなく2ヶ月目になっていよいよ苦しくなって病院、クリニックに行く場合もあります。

実際の状態に応じて柔軟に捉える必要があります。

病因・病態

ストレス因は仕事上での業務の負荷、対人関係、引っ越しなど様々あります。

通常の人生上の出来事(ライフイベント)に伴って起こることもあります。

例えば、学校への入学、一人暮らしの開始、入社、結婚、昇進、引退、離別などです。

ストレスによる適応障害は本人にとって喜ばしいことでも起こります。

例えば今までより良い住居に転居した後や希望の役職に昇進した後などに生じることもあります。

人にとっては良いことでもその変化が大きい時、ストレス負荷となるからです。

個人にとってのストレスの大きさとストレスへの耐性の程度が相互に関連し、発症に関与します(図2)。

図2 適応障害の発症

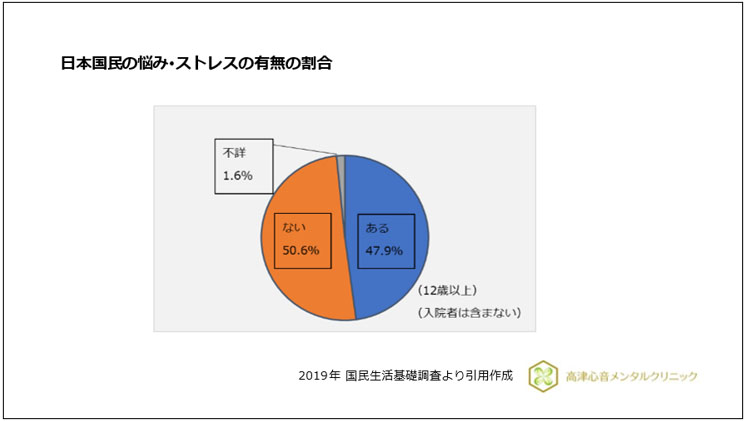

厚生労働省の調査によると、日本人の約48%が何らかのストレスを抱えていることが報告されています3)、(図3)。

図3 日本国民の悩み・ストレスの有無の割合

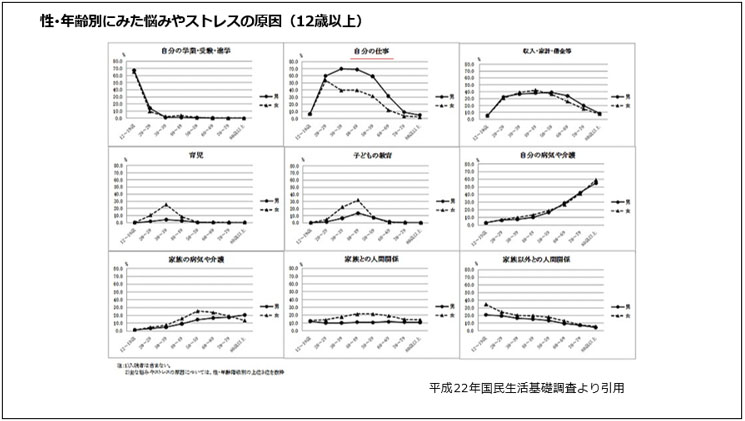

ストレスの原因は30代~50代では特に仕事の悩みが高いことが示されています4)、(図4)。

図4 性・年齢別にみた悩みやストレスの原因(12歳以上)

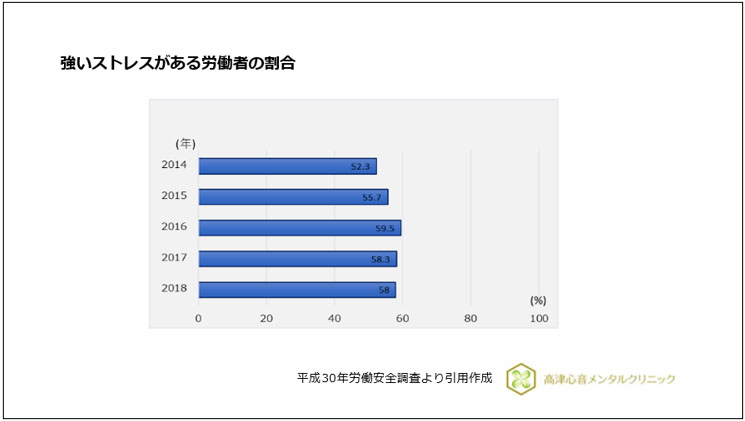

労働衛生環境の状況とメンタルヘルス不調、適応障害の関係は近年多く見られ、ストレスがある労働者の割合は約58%であることが報告されています5)、(図5)。

図5 強いストレスがある労働者の割合

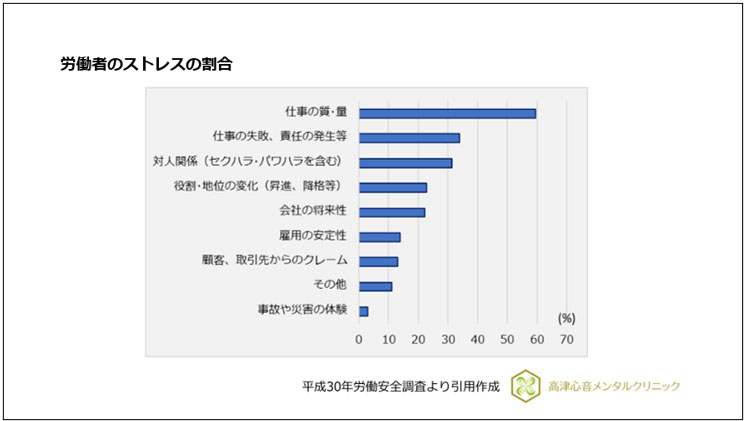

ストレスの内容は仕事の質・量、仕事の失敗、責任の発生等、対人関係(パワハラ、セクハラを含む)、役割・地位の変化(昇格、降格、配置転換等)が上位であることが報告されています5)、(図6)。

図6 労働者のストレスの割合

新型コロナの流行を機としたテレワーク・在宅勤務による勤務形態の変更も現在、適応障害、うつ病の原因として多く見られます。

要因として多いのは、分からないこと、相談したいことをすぐに聞くことができない。

勤務時間終了後も自宅で残業していたり、仕事のことを考えていて休めていない。

1日のリズムが崩れている。小さいが子がいる家庭では部屋で仕事に集中することが難しいなどがあります。

仕事の悩み・ストレスは労働者年齢に高いですが、対人関係のストレスは各年代を通して見られます。

現代の対人関係のあり方にはSNSが大きく存在しており、特に学生や若い世代ではSNSを介したいじめや対人関係のストレスが適応障害、うつ病の原因となっている事例があります。

青年の適応障害では自傷行為、自殺企図率が高いことが報告されており6)、7)、注意が必要です。

治療

症状、発症の状況に応じて環境調整(休職等の職場の環境調整など)、心理的支援、薬物治療等を組み合わせて治療を行います。

文献

- 1)Strain JJ, et al. : Adjustment disorder: a multisite study of its utilization and interventions in the consultation-liaison psychiatry setting. Gen Hosp Psychiatry, 20 : 139-49, 1998.

- 2)Glaesmer H, et al. : Adjustment disorder as proposed for ICD-11: Dimensionality and symptom differentiation. Psychiatry Res, 229 : 940-8, 2015.

- 3)2019年 国民生活基礎調査、厚生労働省.

- 4)平成22年 国民生活基礎調査、厚生労働省.

- 5)平成30年 労働安全調査、厚生労働省.

- 6)Casey P, et al. : Suicidal behaviours in adjustment disorder and depressive episode. J Affect Disord, 15 : 441-6, 2015.

- 7)Fegan J, Doherty AM. : Adjustment Disorder and Suicidal Behaviours Presenting in the General Medical Setting: A Systematic Review. Int J Environ Res Public Health. 16 : 2967, 2019.

- 頭が働かない

- 寝つきが悪い

- やる気が起きない

- 不安で落ち着かない

- 朝寝坊が多い

- 人の視線が気になる

- 職場に行くと体調が悪くなる

- 電車やバスに乗ると息苦しくなる

- うつ病

- 強迫性障害

- 頭痛

- 睡眠障害

- 社会不安障害

- PMDD(月経前不快気分障害)

- パニック障害

- 適応障害

- 過敏性腸症候群

- 心身症

- 心的外傷後ストレス障害

- 身体表現性障害

- 発達障害

- ADHD(注意欠如・多動症)

- 気象病・天気痛

- テクノストレス

- バーンアウト症候群

- ペットロス(症候群)

- 更年期障害

- 自律神経失調症