公開日 2023.1.16

作用・特徴

フルボキサミン(デプロメール・ルボックス)は、日本で1番目にSSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害剤)として承認された抗うつ薬です。

1970年代にオランダのアボット社により開発され、1983年から欧州を中心に承認されました。

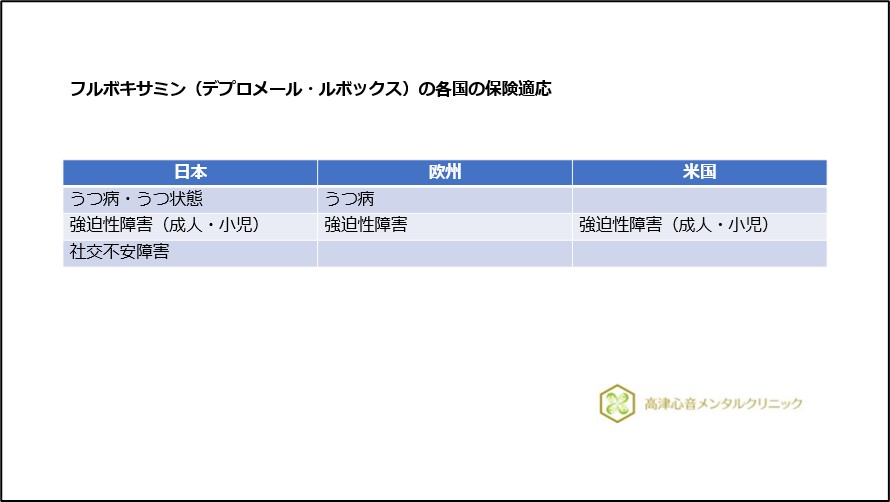

日本では、「うつ病・うつ状態」「強迫性障害」に対し、1990年4月に承認を取得し、その後「社交不安障害」でも保険適応を取得しています。

先発医薬品はMeiji Seikaファルマ社から「デプロメール」、アッヴィ合同会社から「ルボックス」の医薬品名で販売されました。

2017年7月には「小児に対する強迫性障害」に対しても保険適応を取得しました。

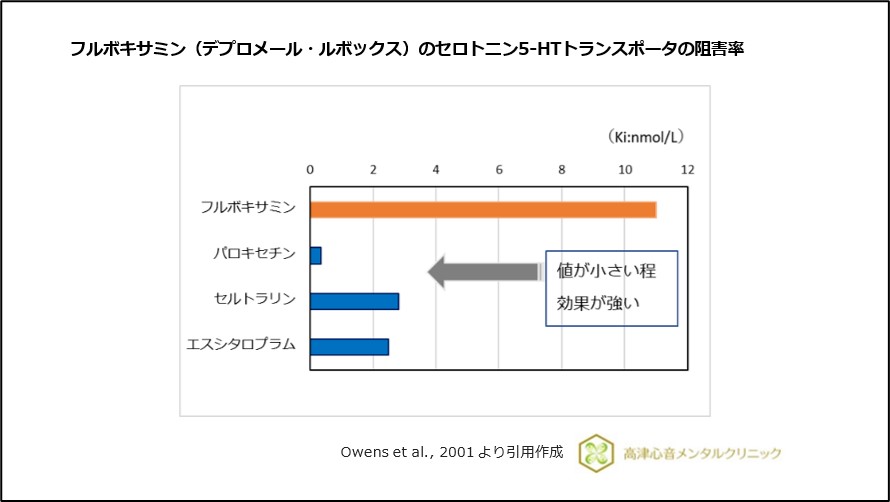

フルボキサミンは他のSSRIより効果は弱いため、少量から増量する必要があります。(図1)

図1 フルボキサミン(デプロメール・ボックス)のセロトニン5-HTトランスポータの阻害率

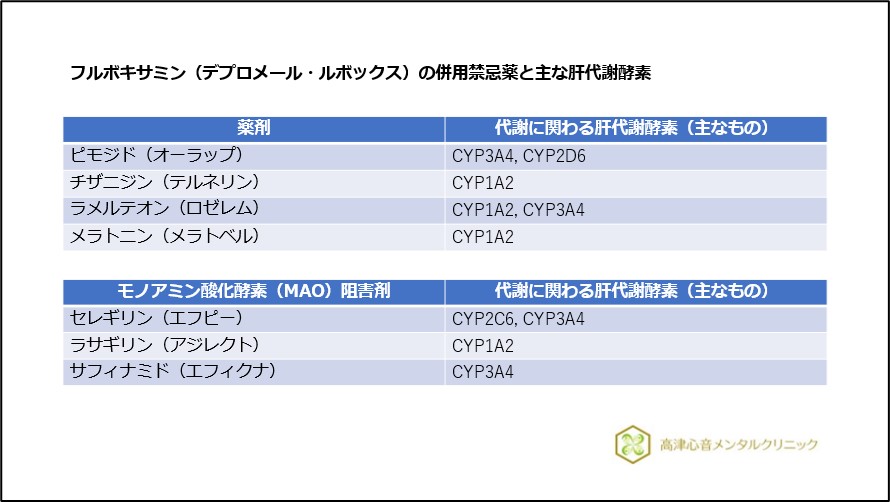

また、複数の薬剤代謝酵素阻害作用(肝臓で薬を分解する酵素の働きを妨げる作用)を有し、併用すると併用した薬剤の血中濃度が上昇してしまうため、以下の薬剤が併用禁忌となっています。

- ピモジド(オーラップ):販売中止

- チザニジン(テルネリン)

- ラメルテオン(ロゼレム)

- メラトニン(メラトベル)

- モノアミン酸化酵素(MAO)阻害剤

モノアミン酸化酵素(MAO)阻害剤は脳内で互いに薬剤の作用が増強されることと、フルボキサミンによる代謝酵素阻害による血中濃度上昇の両方のリスクがあります。

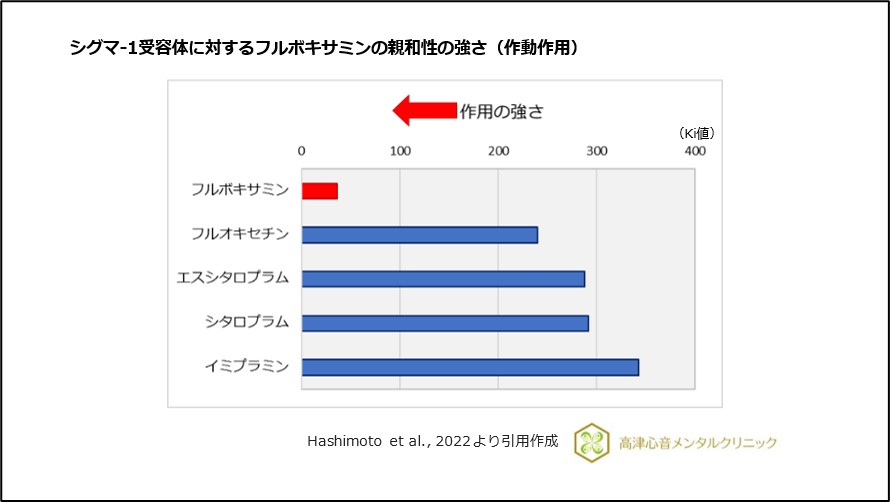

一方でフルボキサミンは、認知機能の保護作用、記憶維持に関わるとされるシグマ-1受容体作動作用が強いことがわかっています2)、3)、(図2)。

図2 シグマ-1受容体に対するフルボキサミンの親和性の強さ(作動作用)

フルボキサミンのシグマ-1受容体作動作用はうつ病に伴う精神病症状への効果にも有効であることが示されています4)。

現在、中枢神経におけるシグマ-1受容体作動作用は認知機能のみならず、炎症の抑制を介し、新型コロナウイルス感染症の悪化の抑制効果があることも報告されています3)、5)、6)。

効能・効果

日本での保険承認は以下となっています。

欧州では「うつ病」、「強迫性障害」、米国では「強迫性障害」のみの適応となっています(図3)。

図3 フルボキサミン(デプロメール・ボックス)の各国の保険適応

用法・用量

通常、成人では1日2回にわけて、50mgから開始して、150mまで増量します。

年齢・症状に応じ適宜増減します。

小児の強迫性障害では、就寝前に25mgから開始して、1週間以上の間隔をあけて1日50mgを1日2回朝と就寝前とします。

年齢・症状に応じ150mgを超えない範囲で適宜増減します。

増量は1週間以上の間隔をあけて1日用量25mgずつ行います。

薬物動態

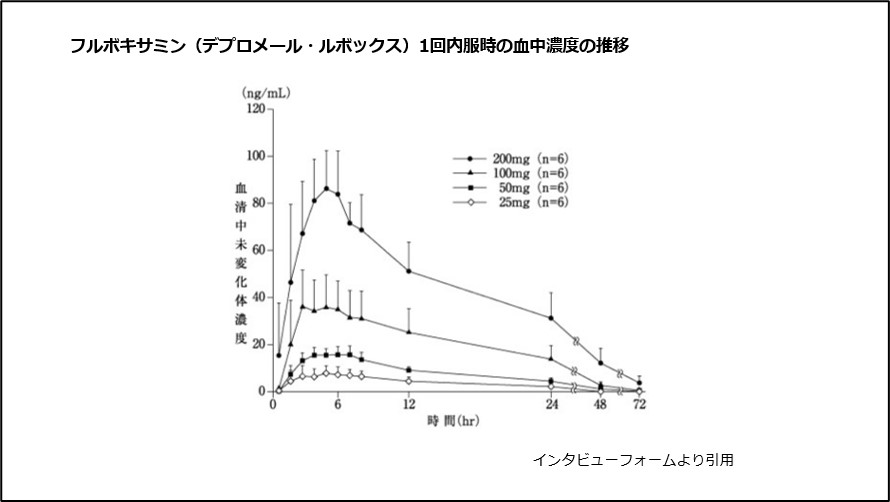

フルボキサミンを1回25~200mgを内服すると、血液中の濃度は約4~5時間後に最高濃度に達し、約9~14時間後に血液中の濃度は半分に下がります(図4)。

図4 フルボキサミン(デプロメール・ボックス)1回内服時の血中濃度の推移

毎日内服すると3日程で一定の濃度で維持されます。食事の影響はありません。

フルボキサミンは肝代謝酵素のCYP2D6で代謝されると考えられています。

フルボキサミンは以下の代謝酵素の阻害作用を有しています。

- CYP1A2

- CYP2C9

- CYP2C19

- CYP2D6

- CYP3A4

このため、これらの代謝酵素で代謝される薬剤は併用禁忌となっています(図5)。

図5 フルボキサミン(デプロメール・ボックス)の併用禁忌薬と主な肝代謝酵素

副作用

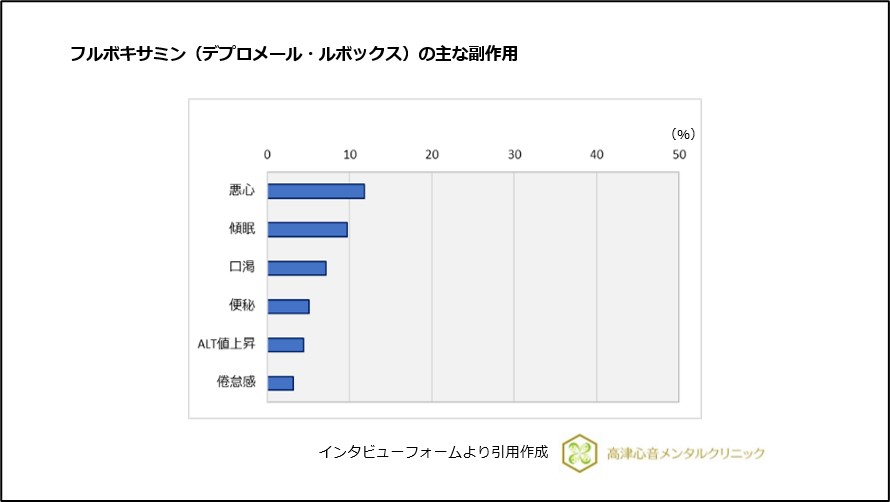

うつ病・うつ状態及び強迫性障害における承認時までの調査結果では、症例数712例中306例(42.3%)に副作用発現を認めました。

主な副作用は以下のものでした(図6)。

- 悪心(11.8%)

- 傾眠(9.7%)

- 口渇(7.2%)

- 便秘(5.1%)

- ALT(アラニン・アミノトランスフェラーゼ)値上昇(4.4%)

- 倦怠感(3.2%)

図6 フルボキサミン(デプロメール・ボックス)の主な副作用

フルボキサミンによる体重増加のリスクは低いと考えられています7)、8)。

強迫性障害(強迫症)に対するフルボキサミンの効果

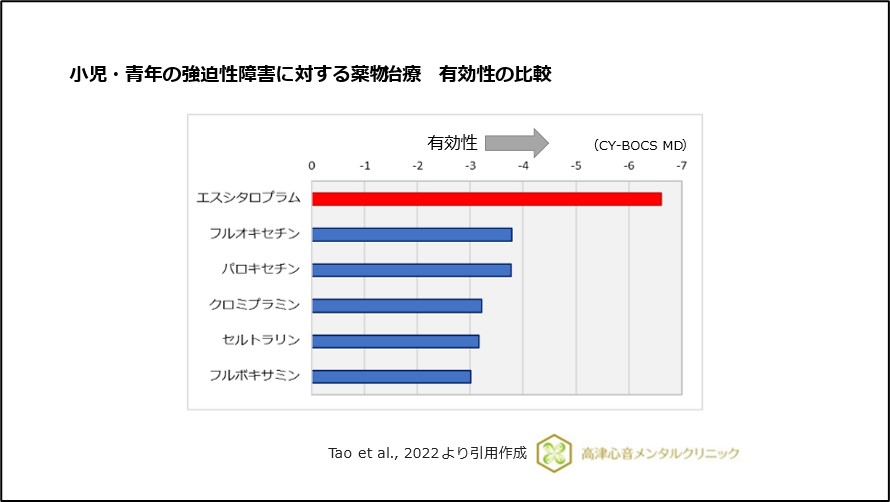

従来、成人及び小児における強迫性障害(強迫症)に対するSSRIの有効性の差は示されていませんでした。

日本では保険適応をもつ、フルボキサミン、パロキセチンが使用されることがありました。

2020年1月Tao Yらによって小児・青年の強迫性障害に対する薬物療法・心理療法及び薬物療法と心理療法の併用による治療効果を比較した解析結果が報告されました9)。

薬物療法ではエスシタロプラム(レクサプロ)の治療効果が優れている結果でした9)、(図7)。

図7 小児・青年の強迫障害に対する薬物治療 有効性の比較

上記のような結果ではあるものの、小児ではエスシタロプラムの用量・作用が場合により強すぎることもあります。

また保険適応外でもあることから、少量から調整しやすいフルボキサミンは、副作用を軽減しつつ、導入しやすいと利点もあると考えられます。

参考

- 1)Owens MJ, et al. : Second-generation SSRIs: human monoamine transporter binding profile of escitalopram and R-fluoxetine. Biol Psychiatry, 50 : 345-50, 2001.

- 2)Sałaciak K, Pytka K. : Revisiting the sigma-1 receptor as a biological target to treat affective and cognitive disorders. Neurosci Biobehav Rev, 132 : 1114-1136, 2022.

- 3)Hashimoto Y, et al. : Mechanisms of action of fluvoxamine for COVID-19: a historical review. Mol Psychiatry, 27 : 1898-1907, 2022.

- 4)Rousseaux CG, Greene SF. : Sigma receptors [σRs]: biology in normal and diseased states. J Recept Signal Transduct Res, 36 : 327-388, 2016.

- 5)Calusic M, et al. : Safety and efficacy of fluvoxamine in COVID-19 ICU patients: An open label, prospective cohort trial with matched controls. Br J Clin Pharmacol, 88 : 2065-2073, 2022.

- 6)Lee TC, et al. : Fluvoxamine for Outpatient Management of COVID-19 to Prevent Hospitalization: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Netw Open, 5 : e226269, 2022.

- 7)Abell CA, et al. : Placebo controlled double-blind trial of fluvoxamine maleate in the obese. J Psychosom Res, 30 : 143-6, 1986.

- 8)Lu ML, et al. : Adjunctive fluvoxamine inhibits clozapine-related weight gain and metabolic disturbances. J Clin Psychiatry, 65 : 766-71, 2004.

- 9)Tao Y, et al. : Comparing the efficacy of pharmacological and psychological treatment, alone and in combination, in children and adolescents with obsessive-compulsive disorder: A network meta-analysis. J Psychiatr Res, 148 : 95-102, 2022.

- 頭が働かない

- 寝つきが悪い

- やる気が起きない

- 不安で落ち着かない

- 朝寝坊が多い

- 人の視線が気になる

- 職場に行くと体調が悪くなる

- 電車やバスに乗ると息苦しくなる

- うつ病

- 強迫性障害

- 頭痛

- 睡眠障害

- 社会不安障害

- PMDD(月経前不快気分障害)

- パニック障害

- 適応障害

- 過敏性腸症候群

- 心身症

- 心的外傷後ストレス障害

- 身体表現性障害

- 発達障害

- ADHD(注意欠如・多動症)

- 気象病・天気痛

- テクノストレス

- バーンアウト症候群

- ペットロス(症候群)

- 更年期障害

- 自律神経失調症