公開日 2022.8.8

作用

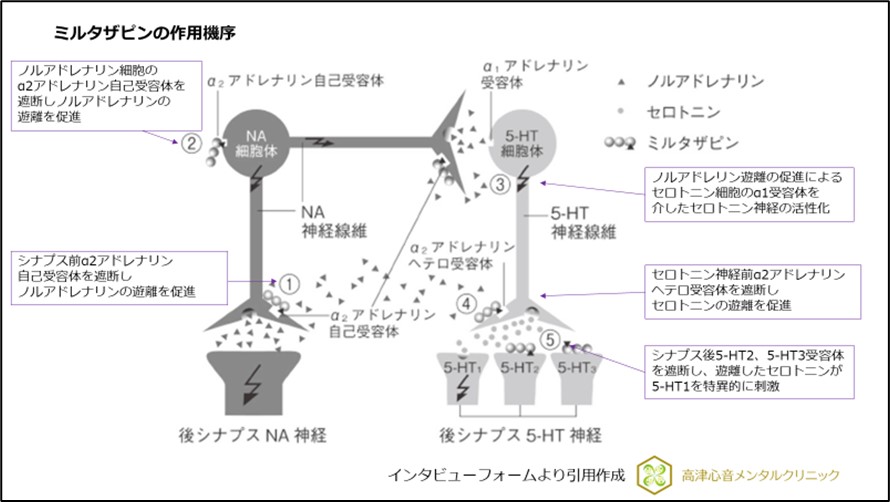

ミルタザピン(リフレックス・レメロン)はノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ剤(Noradrenergic and Specific Serotonergic Antidepressant:NaSSA)というカテゴリーに分類される抗うつ薬で、脳内でノルアドレナリンとセロトニンの遊離を促進するとともに、セロトニン5-HT1A受容体を刺激することで抗うつ作用を発揮します(図1)。

図1 ミルタザピンの作用機序

開発経緯

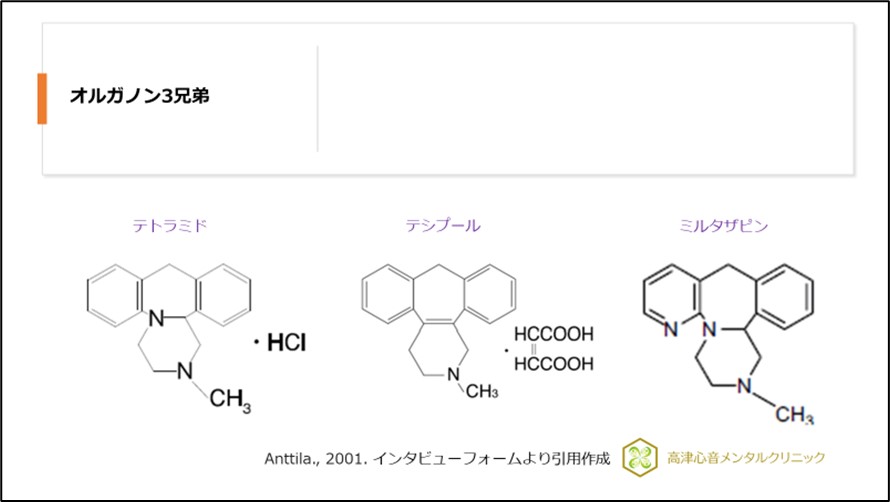

オランダのオルガノン社(現MSD社)がピペラジノアゼピン系誘導体から開発に成功した化合物です。

オルガノン社はすでにピペラジノアゼピン系誘導体化合物として、ミアンセリン(テトラミド)、セチプリン(テシプール)合成、開発(テシプールの開発は日本の持田製薬)していていました。

これらはそれまで主流であった三環系抗うつ薬より抗コリン作用が少なく、副作用の少ない四環系抗うつ薬として開発されました。

しかし、抗ヒスタミン作用が強く眠気が強かったことなどから治療の現場で主流となることはありませんでした。

オルガノン社はテトラミド、テシプールで使用されていたピペラジノアゼピン系誘導体から研究を重ね、テトラミドの6-azo-analogeであるミルタザピン(リフレックス・レメロン)を開発しました。

テトラミド、テシプールはノルアドレナリン遊離作用しかもたず、セロトニンに対してはむしろ抗セロトニン作用を有していました。

しかし、あらたにミルタザピン(リフレックス・レメロン)ではセロトニン遊離作用をもたせることに成功しました。

この開発経緯からテトラミド、テシプール、ミルタザピン(リフレックス・レメロン)はオルガノン3兄弟と呼ばれています1)、(図2)。

図2 オルガノン3兄弟

効能・効果

日本での保険承認は現在(2022年8月時点)、「うつ病・うつ状態」となっています。

用法・用量

通常、成人には1日15mgを初期用量とし、15~30mgを1日1回就寝前に経口投与する。

なお、年齢、症状に応じ1日45mgを超えない範囲で適宜増減するが、増量は1週間以上の間隔をあけて1日用量として15mgずつ行うこととなっています。

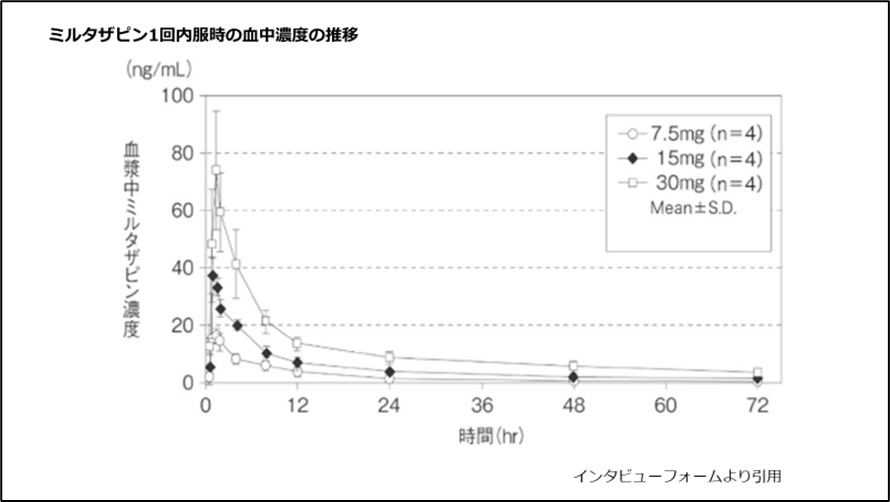

薬物動態

1日1回単回で内服した際は血液中の濃度は約1時間で最高濃度に達し、半錠7.5mgでは約23時間後に、1錠15mgでは約32時間後に血液中の濃度は半分に下がります(図3)。

図3 ミルタザピン1回内服時の血中濃度の推移

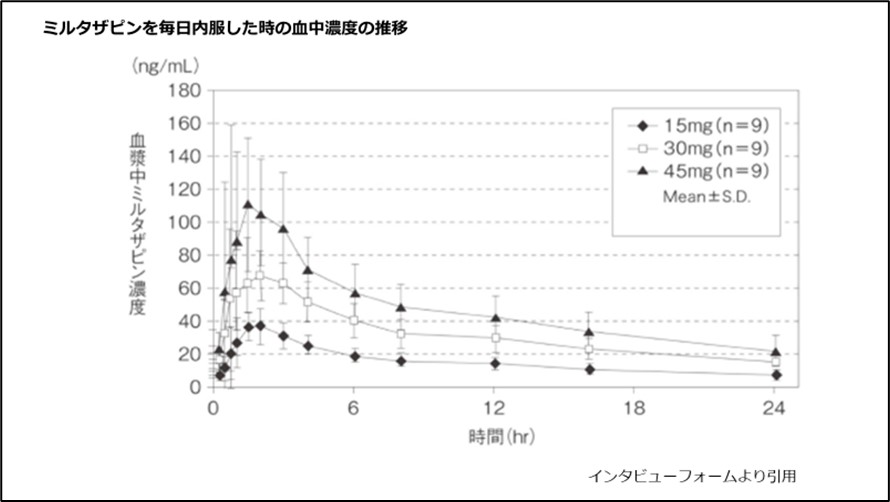

毎日内服すると、血液中の濃度は約1.5時間で最高濃度に達し、7日以内に一定の濃度に維持されます(図4)。

食事による影響はほとんどありません。

脂肪分の多い食事をとると最高濃度に達する時間が空腹時と比較し、1時間ほど遅れますが治療に影響が出る程ではありません。

(ただし睡眠剤として使用する場合は脂肪分の多い食事を寝る前にとることは避けた方がよいです。)

図4 ミルタザピンを毎日内服した時の血中濃度の推移

剤形

剤形には15mg錠と30m錠があります。

口腔内崩壊錠もあります(図5)。

図5 ミルタザピンの剤形

副作用

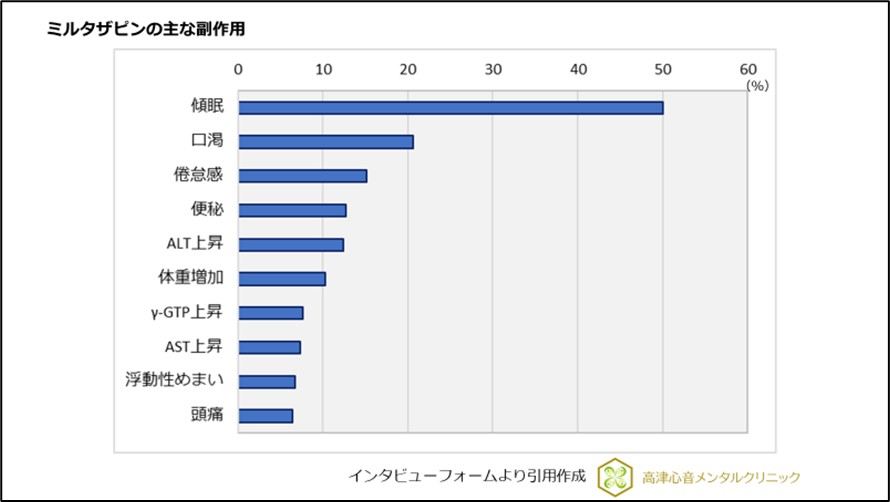

国内承認時における副作用発現は330中例273例(82.7%)に発現し、主な副作用は、傾眠165例(50%)、口渇68例(20.6%)、倦怠感50例(15.2%)、便秘42例(12.7%)、ALT上昇41例(12.4%)、体重増加34例(10.3%)、γ-GTP上昇25例(7.6%)、AST上昇24例(7.3%)、浮動性めまい22例(6.7%)、頭痛21例(6.4%)が報告されています(図6)。

図6 ミルタザピンの主な副作用

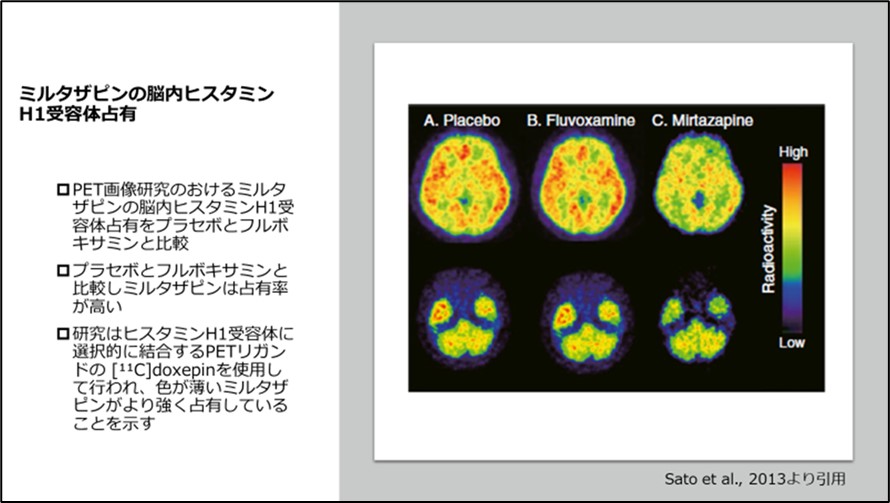

ミルタザピンは脳内ヒスタミンH1受容体阻害が強く、占有率が高いため抗うつ薬の中でも眠気が強く発現します2)、(図7)。

図7 ミルタザピンの脳内ヒスタミンH1受容体占有

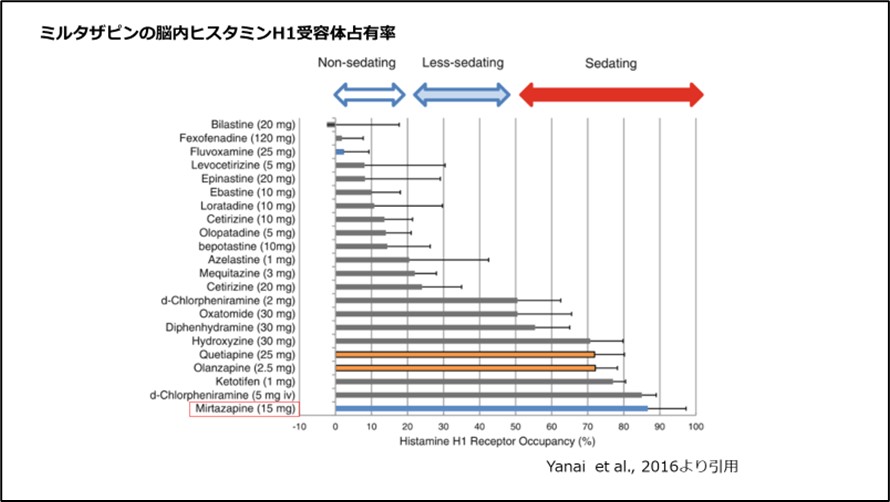

また、眠気の強い古いタイプのアレルギーの薬より脳内のヒスタミンの受容体を占有率が高いことがわかっています3)、(図8)。

そのため、花粉症で抗アレルギー薬を内服し眠気が生じる場合は、ミルタザピンでの治療は難しいといえます。

図8 ミルタザピンの脳内ヒスタミンH1受容体占有率

しかし、10歳年をとるごとに約13%脳内のヒスタミンH1受容体は減少することが報告されており、若年者より高齢になるほどミルタザピンの眠気の副作用はでにくくなります4)。

また、ヒスタミンH1受容体を介した眠気の副作用はあるも、セロトニン5-HT2A受容体阻害作用を介した深い眠りをもたらす作用を有しており、不眠が強いうつ病では有効性をもたらします5)。

同じく、ヒスタミンH1受容体阻害とセロトニン5-HT2C受容体阻害作用を介した代謝への影響がありますが6)、7)、食欲が低下したうつ状態では食欲を改善する効果が得られるため、効果と副作用のバランスをみて使用されます。

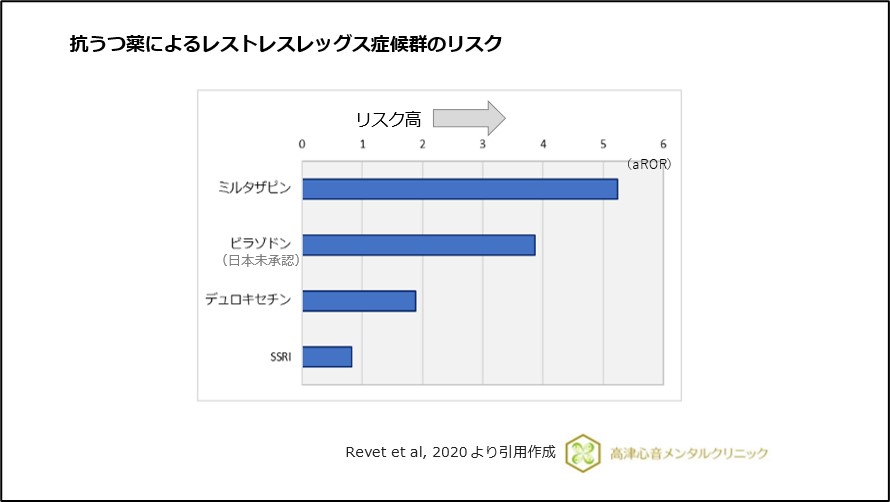

承認時副作用では報告数が少なかったものの、現在、ミルタザピンは抗うつ薬の中で薬剤性レストレスレッグス症候群を誘発するリスクが高いことが報告されています8)、(図9)。

図9 抗うつ薬によるレストレスレッグス症候群のリスク

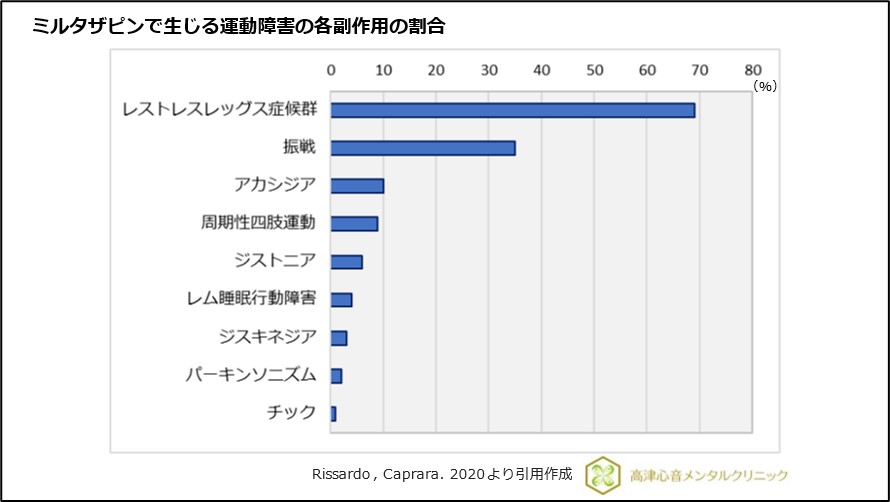

ミルタザピンによって生じる運動障害の副作用の中でもアカシジアではなく、レストレスレッグス症候群の頻度が高いことが報告されています9)、(図10)。

ミルタザピンを内服した際にそわそわしたり、落ち着かなくなった際には薬剤性レストレスレッグス症候群の可能性もあり、慎重な鑑別を要します。

図10 ミルタザピンで生じる運動障害の各副作用の割合

おひとりで悩んでいませんか?

まずはかかりつけ内科等で相談するもの1つの方法です。

参考

- 1) 村崎 光邦. : 抗うつ薬開発の必然と時代背景を反映した抗うつ薬の位置づけ. 臨床精神薬理, 18 : 119-138, 2015.

- 2) Sato H, et al. : Histamine H₁ receptor occupancy by the new-generation antidepressants fluvoxamine and mirtazapine: a positron emission tomography study in healthy volunteers. Psychopharmacology (Berl), 230 : 227-34, 2013.

- 3) Yanai K, et al., Histamine H₁ receptor occupancy in the human brain measured by positron emission tomography. Histamine Receptor, pp311-325. 2016.

- 4) Yanai K, et al., : Age-dependent decrease in histamine H1 receptor in human brains revealed by PET. Neuroreport, 3 : 433-6, 1992.

- 5) Montastruc F, et al. : Role of serotonin 5-HT2C and histamine H1 receptors in antipsychotic-induced diabetes: A pharmacoepidemiological-pharmacodynamic study in VigiBase. Eur Neuropsychopharmacol, 25 : 1556-65, 2015.

- 6) Serretti A, Mandelli L. : Antidepressants and body weight: a comprehensive review and meta-analysis. J Clin Psychiatry, 71 : 1259-72, 2010.

- 7) Shen J, et al. : Polysomnographic and symptomatological analyses of major depressive disorder patients treated with mirtazapine. Can J Psychiatry, 51 : 27-34, 2006.

- 8) Revet A, et al. : Antidepressants and movement disorders: a postmarketing study in the world pharmacovigilance database. BMC Psychiatry, 20 : 308, 2020.

- 9) Rissardo JP, Caprara ALF. : Mirtazapine-associated movement disorders: A literature review. Tzu Chi Med J, 32 : 318-330, 2020.

うつ病の関連コラム

- 在宅勤務によるうつ

- うつ病の薬物治療 最新(2018年)の抗うつ薬の比較

- うつ病 症状について

- 双極性障害うつ状態の薬物治療

- うつ病 発症メカニズム

- SSRIについて 作用・特徴・比較

- SNRIについて 作用・特徴・比較

- ベンラファキシン(イフェクサーSR)について

- 治療抵抗性うつ病(TRD)に対する増強療法について

- 治療抵抗性うつ病に対する併用療法について

- 小児・青年のうつ病に対する抗うつ薬の選択

- 女性のうつ、不調と「フェリチン」

- 「亜鉛」とうつと健康

- 三環系抗うつ薬トリプタノールとアナフラニールについて

- 抗うつ薬による躁転について

- 新型コロナウイルス感染・ワクチン接種と抗うつ薬の内服について

- ボルチオキセチン(トリンテリックス)について

- 抗うつ薬と体重増加について

- パロキセチン(パキシル)、パロキセチン徐放錠(パキシルCR)について

- 高齢者のうつ病に対する抗うつ薬の選択

- 脳卒中後うつ病に対する抗うつ薬の有効性の比較

- 三環系抗うつ薬について 作用・特徴・比較

- 四環系抗うつ薬について 作用・特徴・比較

- うつ、ストレスとめまいの関係について

- 精神病性うつ病に対する薬剤の有効性の比較 最新の報告

- 運動のうつ病に対する治療効果とメカニズムについて

- 双極性障害急性躁病相における薬物治療の有効性と忍容性の比較 最新の報告

- 【うつ病の栄養療法】最新の報告

- 頭が働かない

- 寝つきが悪い

- やる気が起きない

- 不安で落ち着かない

- 朝寝坊が多い

- 人の視線が気になる

- 職場に行くと体調が悪くなる

- 電車やバスに乗ると息苦しくなる

- うつ病

- 強迫性障害

- 頭痛

- 睡眠障害

- 社会不安障害

- PMDD(月経前不快気分障害)

- パニック障害

- 適応障害

- 過敏性腸症候群

- 心身症

- 心的外傷後ストレス障害

- 身体表現性障害

- 発達障害

- ADHD(注意欠如・多動症)

- 気象病・天気痛

- テクノストレス

- バーンアウト症候群

- ペットロス(症候群)

- 更年期障害

- 自律神経失調症