公開日 2025.8.21

特徴・作用

メラトベルは、生体内で産生されるホルモンである、メラトニンを医薬品として合成した薬で、睡眠を促し、体内時計を調整する作用をもっています。

メラトニンは、米国等ではサプリメントで購入可能ですが、日本ではできません。

医薬品として、ノーベルファーマ社により開発され、2020年に承認されました。

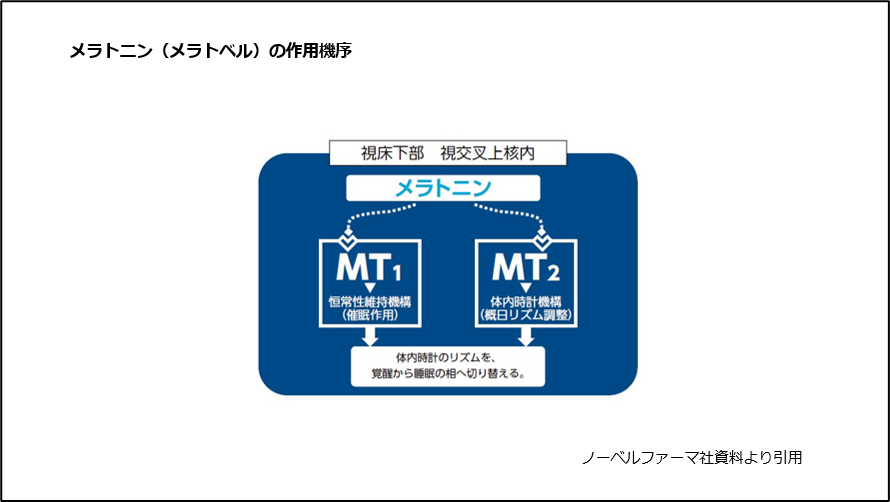

メラトベルは、視床下部のメラトニンMT1受容体とMT2受容体に作用します。

メラトニンは、MTI受容体で睡眠を促し、MT2受容体で体内時計を調整するとされています1)、2)、(図1)。

図1 メラトニン(メラトベル)の作用機序

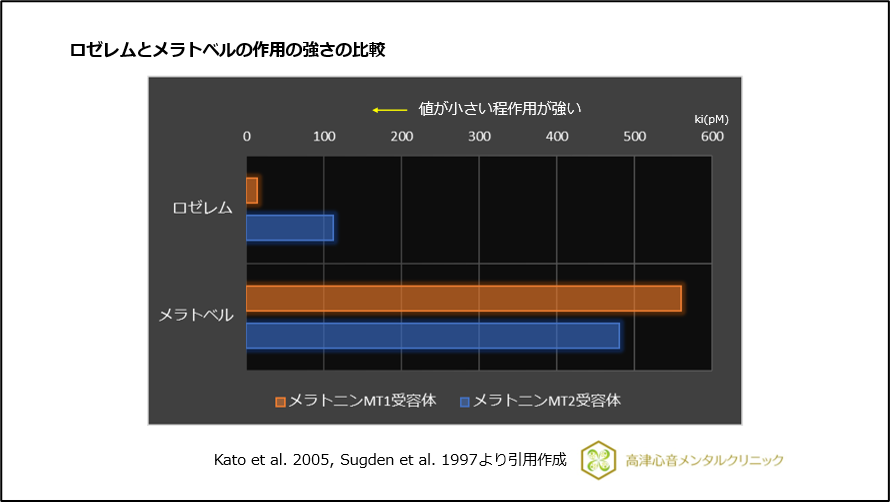

ラメルテオン(ロゼレム)も同じ働きですが、作用の強さに大きな違いがあります3)、4)。

ロゼレムの方が作用が強く、メラトベルの方が作用がおだやかです3)、4)、(図2)。

図2 ロゼレムとメラトベルの作用の強さの比較

メラトベルは小児の神経発達症への適応のため、この強さが適量であるといえます。

ロゼレムしかないときは、児童思春期の神経発達症当事者には、粉砕して10分の1にしていたことなどがありましたが、それは図に示しましたように強さの差によるものです。

効能・効果

効能・効果は「小児期の神経発達症に伴う入眠困難の改善」となっています。

用法・用量

通常、小児では1日1回1mgを就寝前に内服する。なお、症状により適宜増減するが、1日1 回4mgを超えないこととなっています。

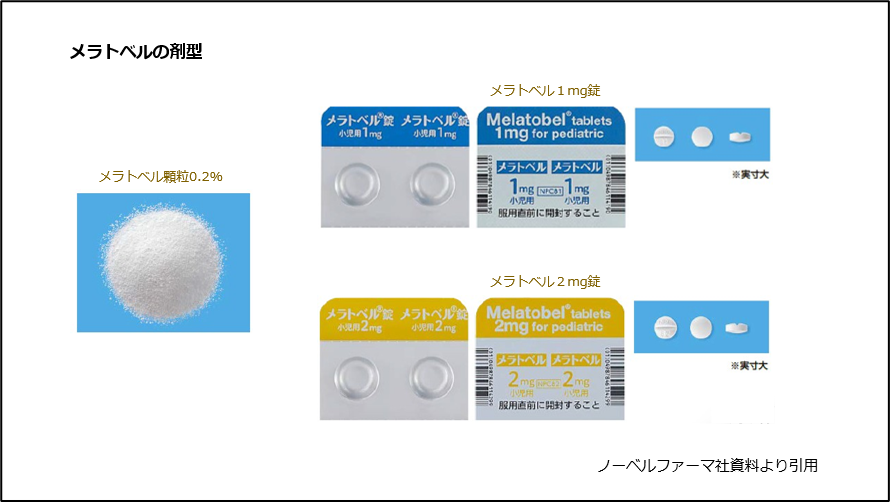

剤型

剤型は顆粒と1mg錠、2mg錠があります(図3)。

図3 メラトベルの剤型

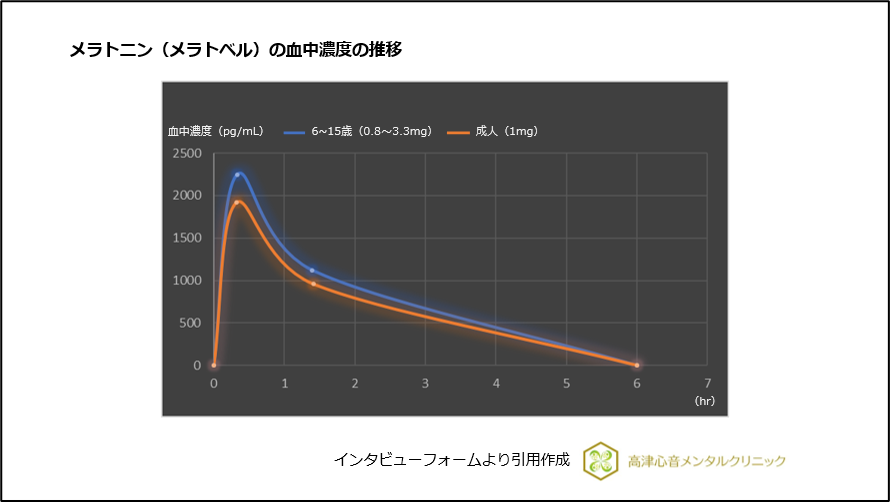

薬物動態

メラトベルを6歳から15歳の小児が、それぞれ0.8から3.3mgを内服した際、血中濃度は約20分で最高濃度に達し、約1.4時間後に半減します。

メラトベル1mgを成人が内服すると、血中濃度は約20分で最高濃度に達し、1.4時間後に半減します(図4)。

図4 メラトニン(メラトベル)の血中濃度の推移

禁忌

禁忌として以下が設定されています。

- 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者さん

- フルボキサミンマレイン酸塩(ルボックス・デプロメール)を内服中の患者さん

フルボキサミンマレイン酸塩の禁忌は、フルボキサミンマレイン酸塩が、メラトベルを分解する酵素のCYP1A2の働きを阻害するため、メラトベルの血中濃度が上昇してしまうためです。

併用禁忌

併用禁忌として以下が挙げられています。

- CYP1A2阻害剤:

メラトベルの作用が強くあらわれます。

フルボキサミン(ルボックス・デプロメール)・シプロフロキサシン(シプロキサン) - カフェイン:

メラトベルの作用が強くあらわれます。 - 喫煙:

メラトベルの作用が低下します。

副作用

国内臨床試験における1%以上の副作用は以下でした。

- 傾眠(4.2%)

- 頭痛(2.6%)

- 肝機能検査値上昇(1.3%)

おひとりで悩んでいませんか?

まずはかかりつけ内科等で相談するのも1つの方法です。

文献

- 1) Comai S, et al.: Sleep-wake characterization of double MT₁/MT₂ receptor knockout mice and comparison with MT₁ and MT₂ receptor knockout mice. 243:231-8, 2013.

- 2) Pfeffer M, et al.: The endogenous melatonin (MT) signal facilitates reentrainment of the circadian system to light-induced phase advances by acting upon MT2 receptors. 29: 415-29, 2012.

- 3) Kato K, et al.: Neurochemical properties of ramelteon (TAK-375), a selective MT1/MT2 receptor agonist. Neuropharmacology, 48: 301-10, 2005.

- 4) Sugden D, et al.: Melatonin receptor pharmacology: toward subtype specificity. Biology of the Cell, 89: 531-537, 1997.

睡眠薬の関連コラム一覧

- 頭が働かない

- 寝つきが悪い

- やる気が起きない

- 不安で落ち着かない

- 朝寝坊が多い

- 人の視線が気になる

- 職場に行くと体調が悪くなる

- 電車やバスに乗ると息苦しくなる

- うつ病

- 強迫性障害

- 頭痛

- 睡眠障害

- 社会不安障害

- PMDD(月経前不快気分障害)

- パニック障害

- 適応障害

- 過敏性腸症候群

- 心身症

- 心的外傷後ストレス障害

- 身体表現性障害

- 発達障害

- ADHD(注意欠如・多動症)

- 気象病・天気痛

- テクノストレス

- バーンアウト症候群

- ペットロス(症候群)

- 更年期障害

- 自律神経失調症