公開日 2021.1.6

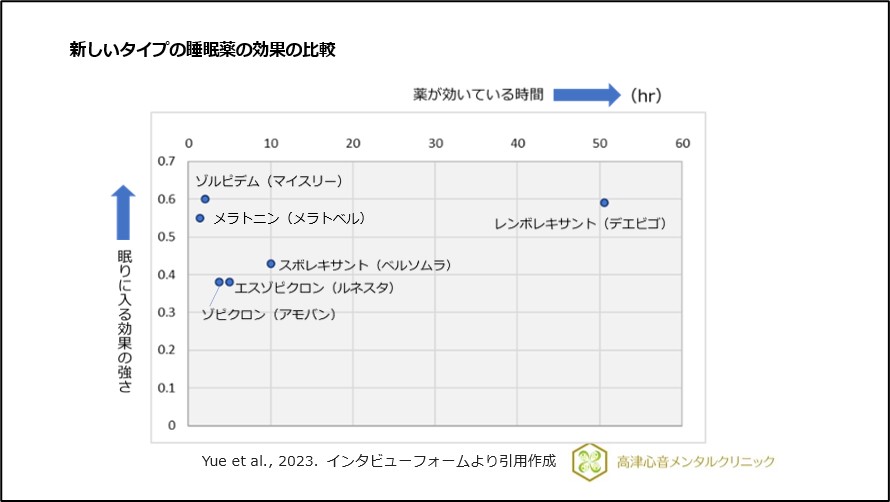

現在睡眠薬は主にオレキシン受容体拮抗薬、Z-ドラッグ、メラトニン受容体作動薬というものが主となっています。

オレキキシン受容体拮抗薬にはレンボレキサント(商品名:デエビゴ)とスボレキサント(商品名:ベルソムラ)があります。

Z-ドラッグにはゾルピデム(商品名:マイスリー)、ゾピクロン(商品名:アモバン)、エスゾピクロン(品名:ルネスタ)があります。

これらは一般名表記が英語でZolpidem、zopiclone、eszopicloneとルネスタ以外頭文字にZがつくことからそのように呼ばれています。

メラトニン受容体作動薬にはラメルテオン(商品名:ロゼレム)があります。

また小児の神経発達症を対象にメラトニン(商品名:メラトベル)そのものも現在認可されています。

これらの睡眠薬の特徴は今後コラムの中で記載させて頂きたいと思います。

以下に上記の睡眠薬を比較した図を記載します(図1)。

図1 新しいタイプの睡眠薬の効果の比較

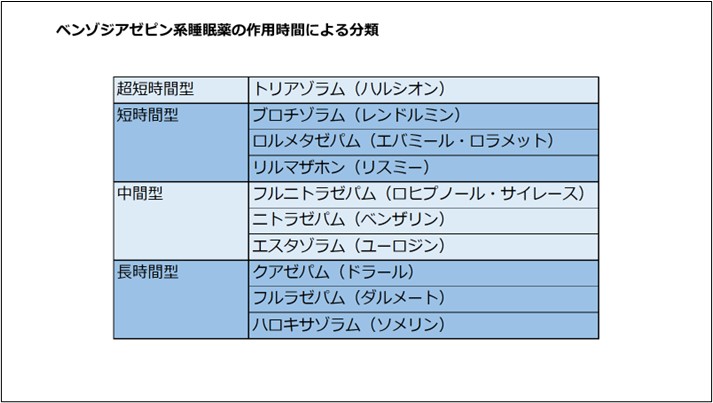

以前はベンゾジアゼピン系睡眠薬というベンゾジアゼピンの催眠効果を高めた薬剤が主流でしたが徐々に上記のような薬剤にかわってきています。

しかし、以前から使用されている薬で安定されている方や上記の薬がどれも合わないという方もいます。

その場合、ベンゾジアゼピン系睡眠薬が必要となるケースもあります。

その場合は不眠の状態や体の病気の合併症等を把握しながら慎重に薬剤を選択することになります。

一般的に以下のような薬剤の効果の時間による分類がよく使われます(図2)。

図2 ベンゾジアゼピン系睡眠薬の作用時間による分類

しかし、この分類は十分でないところがあります。

例えば、長時間型に分類されるフルラゼパム(ダルメート)は作用時間が平均約24時間ですが、中時間型に分類されるニトラゼパム(商品名ベンザリン)は作用時間が平均約27時間です。

(ただし、肝臓で代謝された後の代謝産物というものが薬にはあり、それらが体から抜けていく時間は中時間型、長時間型作用の睡眠薬には個人によってかなり幅があります)。

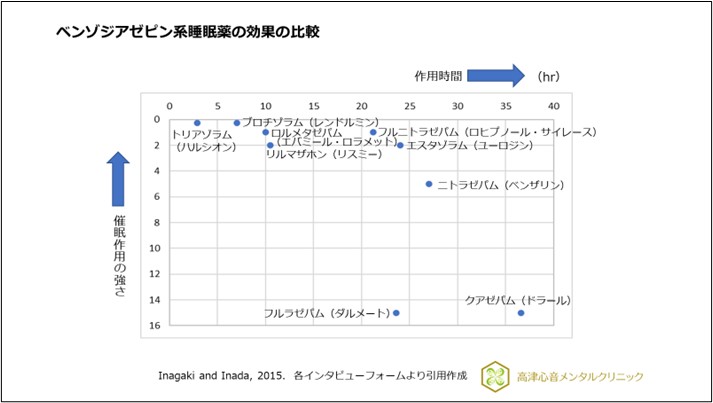

また、薬の強さを踏まえた捉え方も重要かと思います。

以下に上記を踏まえたベンゾジアゼピン系睡眠薬を比較した図を記載します(図3)。

図3 ベンゾジアゼピン系睡眠薬の効果の比較

作用時間が24時間であれば24時間寝続けるということではありません。

薬がだいたい半分ほど体から抜けていく時間を目安に作用時間としています。

とはいえ、効き過ぎてしまうことがあり午前中に眠気が残る持ち越し効果と呼ばれる現象が生じることもあります。

そのため、処方が必要な際は新しいタイプの睡眠薬も含めて、薬の強さの検討や用量調整を慎重に行います。

おひとりで悩んでいませんか?

まずはかかりつけ内科等で相談するのも1つの方法です。

文献

- 1)Yue JL, et al. : Efficacy and tolerability of pharmacological treatments for insomnia in adults: A systematic review and network meta-analysis. Sleep Med Rev, 68 : 101746, 2023.

- 2)Inada T, Inagaki A. : Psychotropic dose equivalence in Japan. Psychiatry Clin Neurosci. 69 : 440-7, 2015.

睡眠薬の関連コラム一覧

- 頭が働かない

- 寝つきが悪い

- やる気が起きない

- 不安で落ち着かない

- 朝寝坊が多い

- 人の視線が気になる

- 職場に行くと体調が悪くなる

- 電車やバスに乗ると息苦しくなる

- うつ病

- 強迫性障害

- 頭痛

- 睡眠障害

- 社会不安障害

- PMDD(月経前不快気分障害)

- パニック障害

- 適応障害

- 過敏性腸症候群

- 心身症

- 心的外傷後ストレス障害

- 身体表現性障害

- 発達障害

- ADHD(注意欠如・多動症)

- 気象病・天気痛

- テクノストレス

- バーンアウト症候群

- ペットロス(症候群)

- 更年期障害

- 自律神経失調症