公開日 2024.6.3

開発経緯

うつ病の薬物治療は従来、三環系抗うつ薬が主流に行われていました。

1960年代になり、うつ病はセロトニンとノルアドレナリンなどのモノアミンの不足により起こるという、モノアミン仮説が提唱されるようになりました。

この仮説に基づきイーライリリー社はセロトニンのみに作用する新しい抗うつ薬のSSRI(Selective Serotonin Reuptake Inhibitor:選択的セロトニン再取り込み阻害剤)であるフルオキセチン(医薬品名:プロザック)(日本未承認薬)を開発し、1986年にベルギーで、1987年に米国で承認を得ました1)。

その後、パロキセチン(医薬品名:パキシル)なども開発、承認され、うつ病の薬物治療は徐々にSSRIが主流となるようになっていきました。

このような中、セロトニンとノルアドレナリンの両者に作用する抗うつ薬はより効果を発揮する可能性があるとして、ワイス社は、SNRI(Serotonin-Noradrenaline Reuptake Inhibitors:セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤)であるベンラファキシン(医薬品名:イフェクサー)を開発し、1993年に米国で承認を得ました2)。

その後、デュロキセチン(先発医薬品名:サインバルタ)やミルナシプラン(先発医薬品名:トレドミン)も開発され、SSRIとともに使用されるようになります。

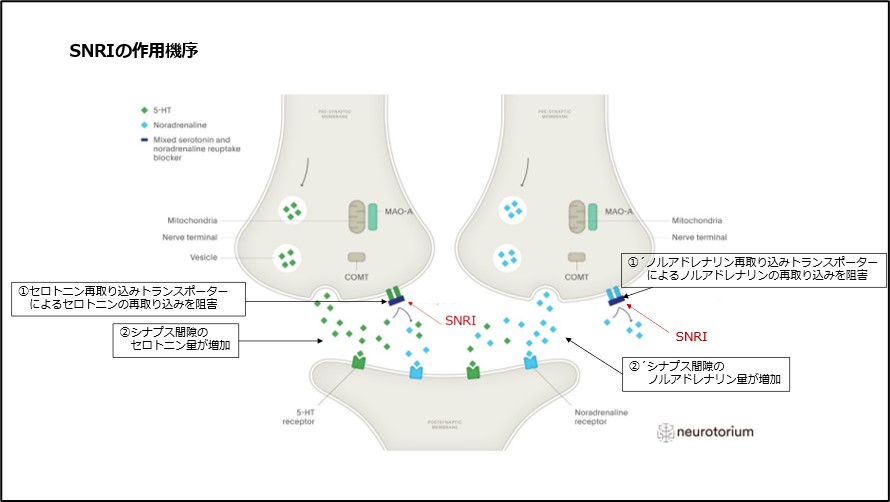

作用機序

SNRIは、シナプス前ニューロンでセロトニン再取り込みトランスポーターとノルアドレナリン再取り込みトランスポーターを阻害することで、うつ病で低下していると考えられているシナプス間隙のセロトニンとノルアドレナリンを増加させます。(図1)。

図1 SNRIの作用機序

SSRIと同様に、シナプス形成とシナプス可塑性に関わるBDNF(brain derived neurotrophic factor:脳由来神経栄養因子)を増加させることも、抗うつ作用に寄与するとされています3)~5)。

SSRIとの比較

SNRIはセロトニンとともにノルアドレナリンにも作用することで、意欲低下の改善、疼痛の改善に優れていることが示されています。

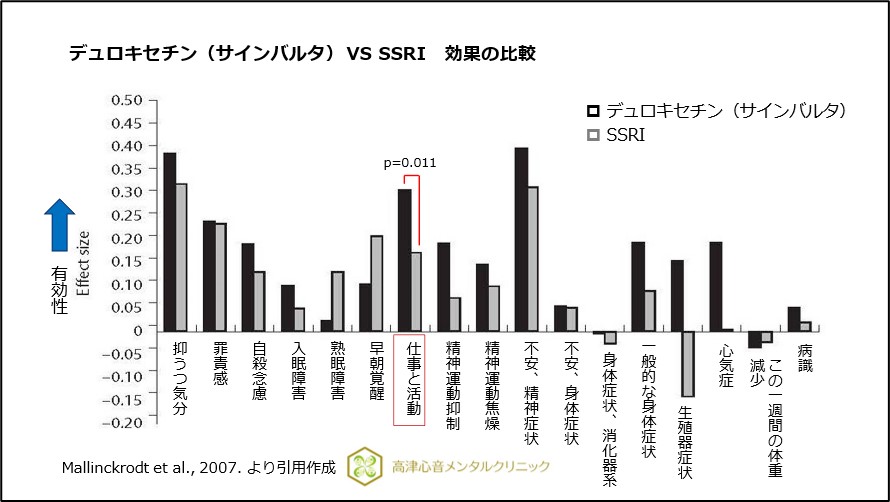

デュロキセチンとSSRIの効果を比較した研究では、仕事と活動の改善において、デュロキセチンが優れていた結果が報告されています6)、(図2)。

図2 デュロキセチン(サインバルタ)vs SSRI 効果の比較

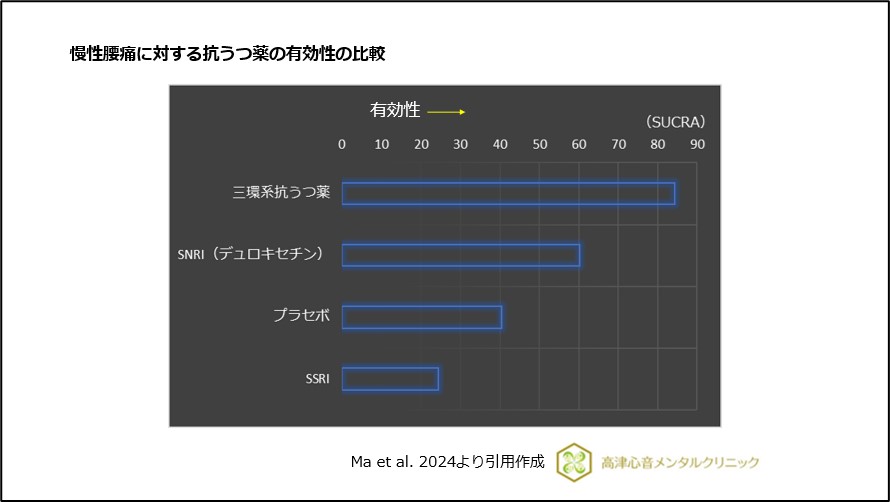

慢性腰痛に対する抗うつ薬の効果を比較した研究では、SSRIと比較して、SNRIが優れている結果でした7)、(図3)。

図3 慢性腰痛に対する抗うつ薬の有効性の比較

各SNRIの特徴と比較

日本では以下のSNRIが承認され使用されています。

- ミルナシプラン(先発医薬品名:トレドミン)

- デュロキセチン(先発医薬品名:サインバルタ)

- ベンラファキシン(医薬品名:イフェクサーSR)

デュロキセチンはセロトニンとノルアドレナリンの両方に対し強く作用し、効果を発揮します。

ミルナシプランは比較的穏やか作用で、セロトニン再取り込み阻害作用よりもノルアドレナリン再取り込み阻害作用が強いことがわかっています(図4)。

図4 各SNRIのセロトニン5-HT再取り込み阻害作用・ノルアドレナリン再取り込み阻害作用の強さ

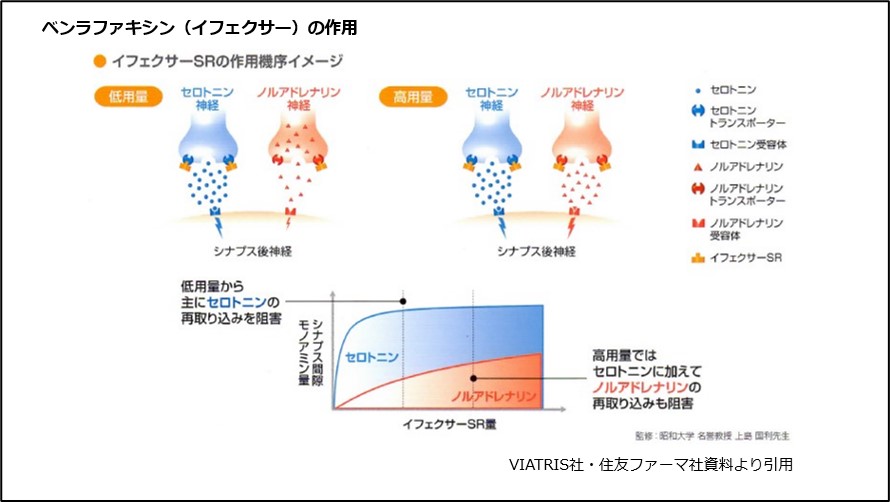

ベンラファキシンは開始用量ではセロトニンに作用し、用量を上げていくにつれ、徐々にノルアドレナリンへの作用が強まります(図5)。

図5 ベンラファキシン(イフェクサー)の作用

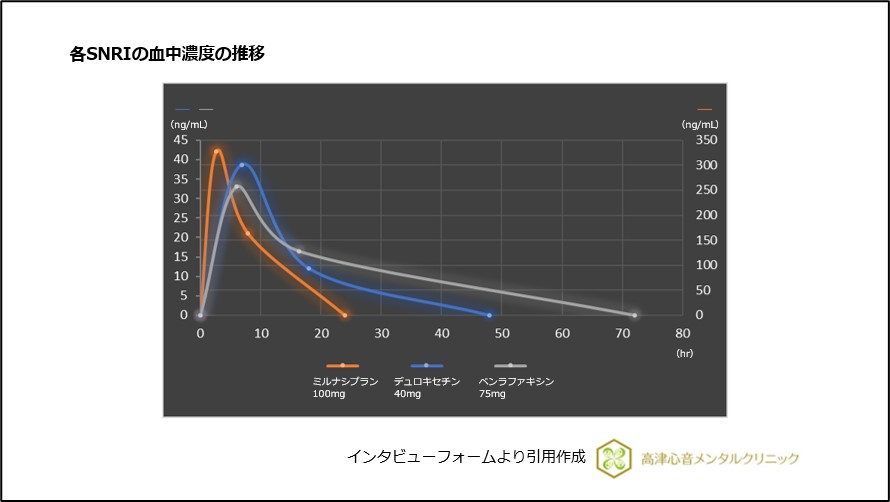

薬剤の血中濃度の立ち上がりはSSRIと大きくかわりないものの、半減期はパロキセチンと同様にいずれも短いことがわかっています(図6)。

図6 各SNRIの血中濃度の推移

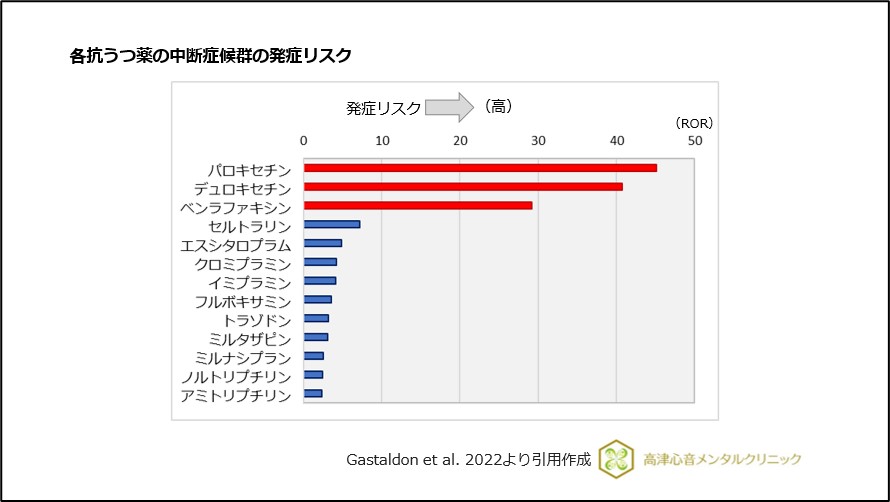

半減期の短さは抗うつ薬中断症候群の原因となるため、パロキセチンに次いで、デュロキセチン、ベンラファキシンも中断症候群の発生率が高いことが報告されています8)、(図7)。

図7 各抗うつ薬の中断症候群の発症リスク

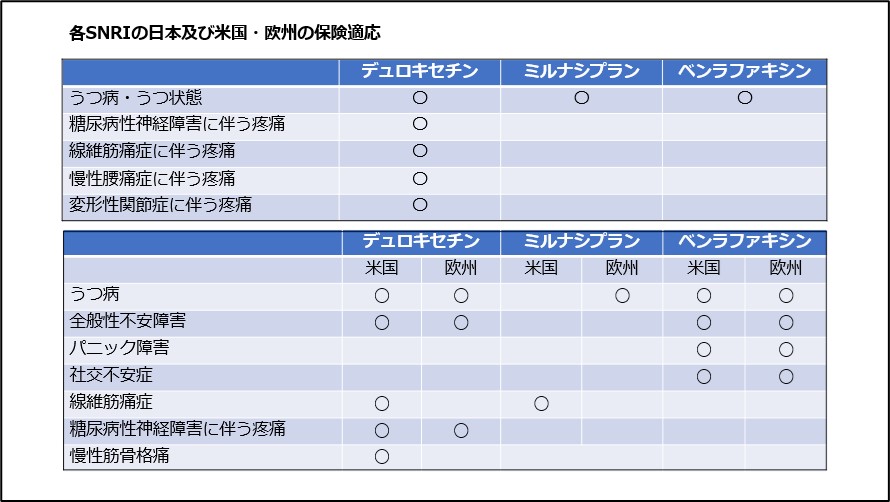

各SNRIの日本及び米国・欧州の保険適応は以下(図8)となっています。

図8 各SNRIの日本及び米国・欧州の保険適応

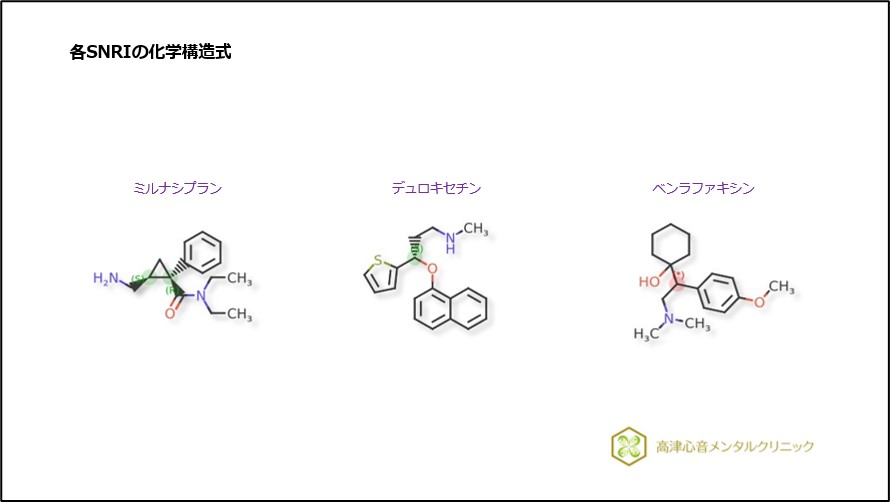

各SNRIの化学構造式は以下となっています(図9)。

図9 各SNRIの化学構造式

デュロキセチン

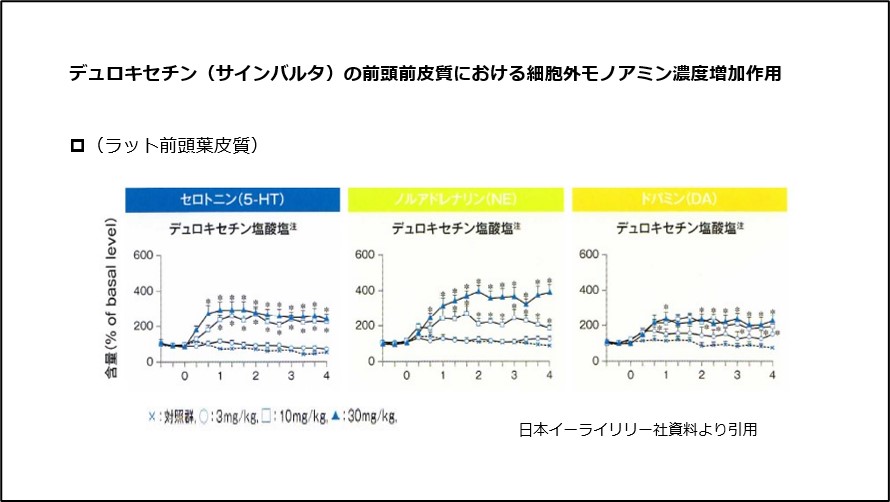

デュロキセチンはセロトニンとノルアドレナリンの働きを強めることに加え、脳の前頭前皮質という部位でドパミンの作用を強めることが分かっています9)、(図10)。

図10 デュロキセチン(サインバルタ)の前頭前皮質における細胞外モノアミン濃度増加作用

これらの作用を介して、抑うつ気分の改善とともに、意欲低下・気力低下の改善をもたらすと考えられています。

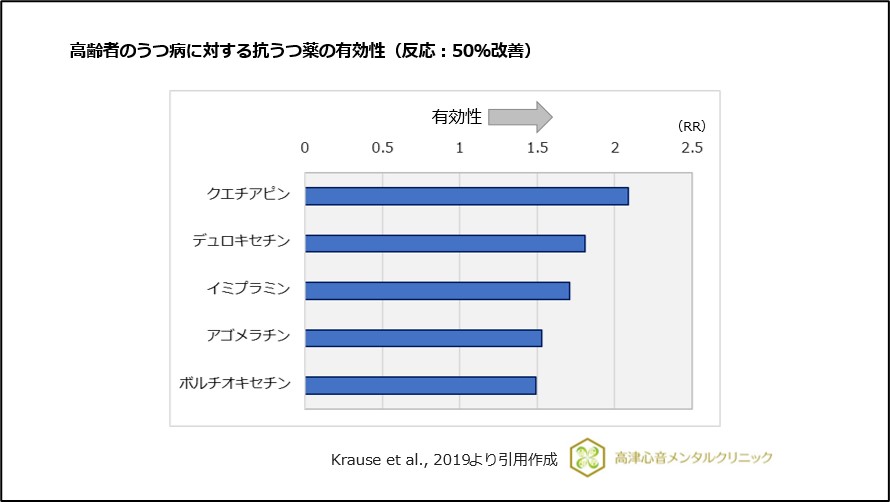

Krausらは2019年に高齢者のうつ病に対する薬物治療及び非薬物治療の有効性と忍容性の比較の解析を報告しています。

その中で、デュロキセチンは治療反応性において優れている結果でした10)、(図11)。

図11 高齢者のうつ病に対する抗うつ薬の有効性(反応:50%改善)

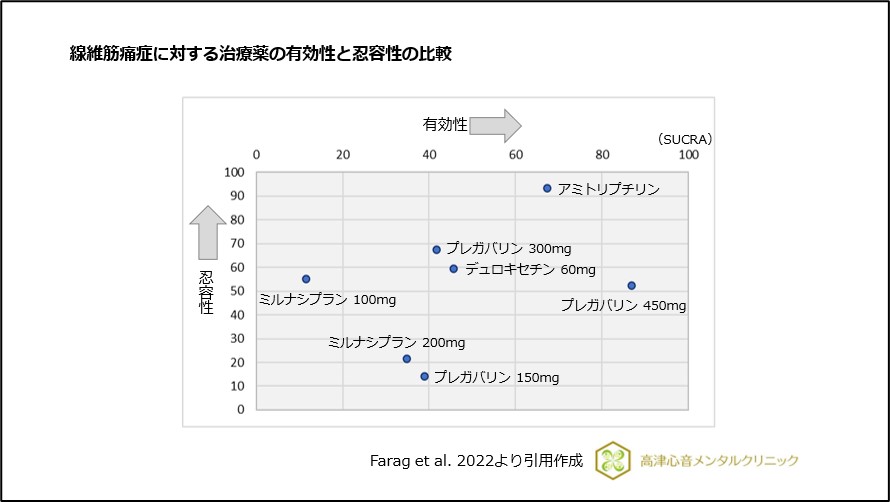

SNRIの中でも作用が強いため、疼痛抑制への効果も高く、関節症や線維筋痛症へ他のSNRIより高い有効性を認めています11)、12)、(図12)。

図12 線維筋痛症に対する治療薬の有効性と忍容性の比較

ミルナシプラン

ミルナシプランは、デュロキセチンと比較して作用が穏やかな特徴があります。

そのため、デュロキセチンやベンラファキシンでは作用が強すぎて、副作用が生じ、使用できない場合でも、ミルナシプランを使用することでSNRIの治療が可能な場合があります。

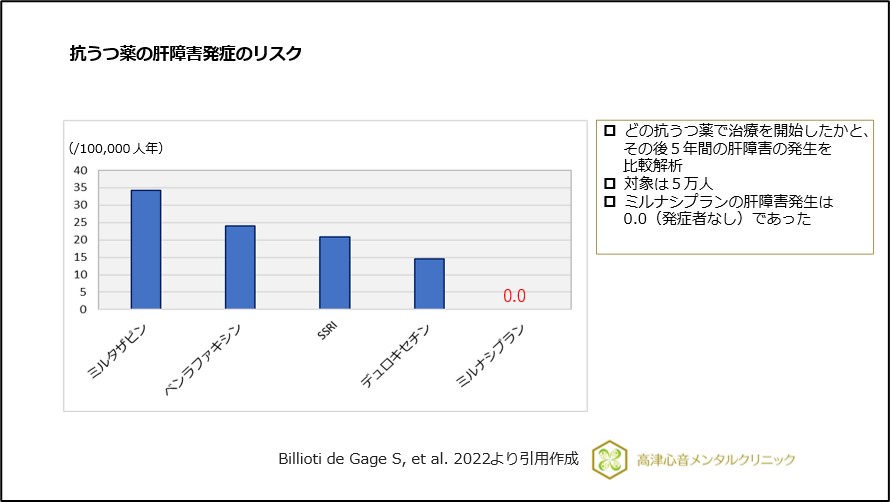

また、ミルナシプランは肝臓での代謝の影響が少なく、肝障害のリスクが低いことがわかっています13)、14)、(図13)。

図13 抗うつ薬の肝障害発症のリスク

そのため、肝炎等の肝疾患を有するうつ病に使用される場合があります。

ベンラファキシン

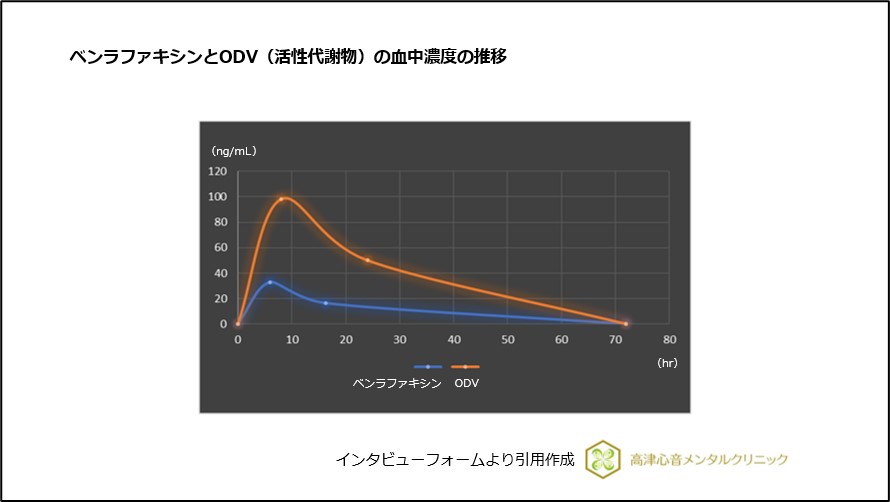

ベンラファキシンは未変化体のセロトニン・ノルアドレナリントランスポーターの再取り込み阻害作用のみをデュロキセチンと比較した場合、作用は弱いです。

しかし、代謝産物のO-脱メチルベンラファキシン(ODV)も薬理活性があり、二重に作用するため、実際の効果は比較的強く作用します(図14)。

図14 ベンラファキシンとODV(活性代謝物)の血中濃度の推移

O-脱メチルベンラファキシン(ODV)は米国で、SNRIのデスベンラファキシン(医薬品名:Pristiq)として承認されています。

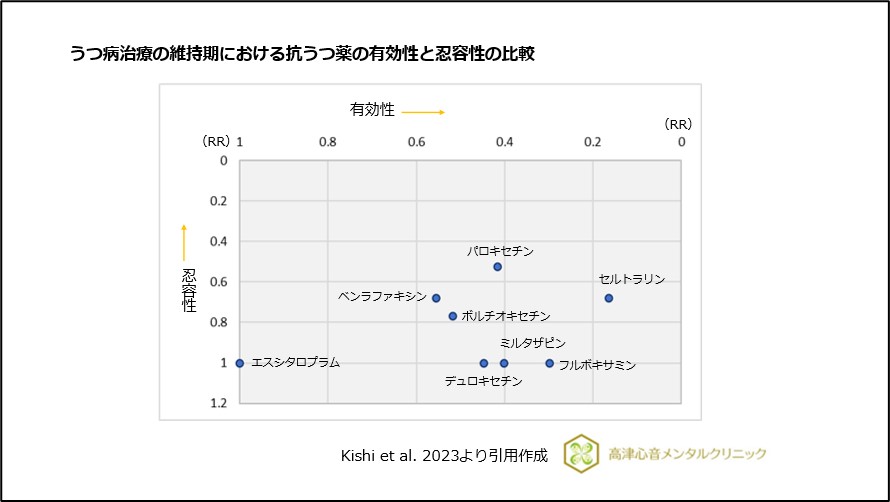

ベンラファキシンはうつ病の維持期における抗うつ薬の有効性と忍容性の比較において優れている結果でした15)、(図15)。

図15 うつ病治療の維持期における抗うつ薬の有効性と忍容性の比較

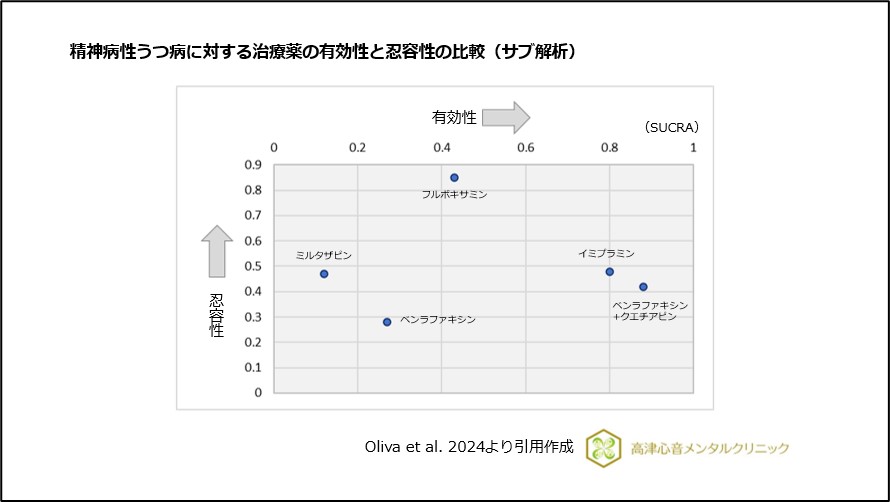

精神病性うつ病に対する薬物治療の有効性と安全性の比較した、Olivaらの報告のサブ解析では、ベンラファキシンとクエチアピンの併用が有効な結果でした16)、(図16)。

図16 精神病性うつ病に対する治療薬の有効性と忍容性の比較(サブ解析)

2020年にKongらが報告した、全般性不安障害に対する薬剤の寛解率の比較で、ベンラファキシンは寛解率が高い結果でした17)、(図17)。

図17 全般性不安障害に対する薬剤の有効性の比較

副作用

SNRIの一般的な副作用として、嘔気と便秘があります。

デュロキセチンでは性機能障害の副作用頻度が高く、ミルナシプランでは排尿障害の副作用頻度が高いことが報告されています18)。

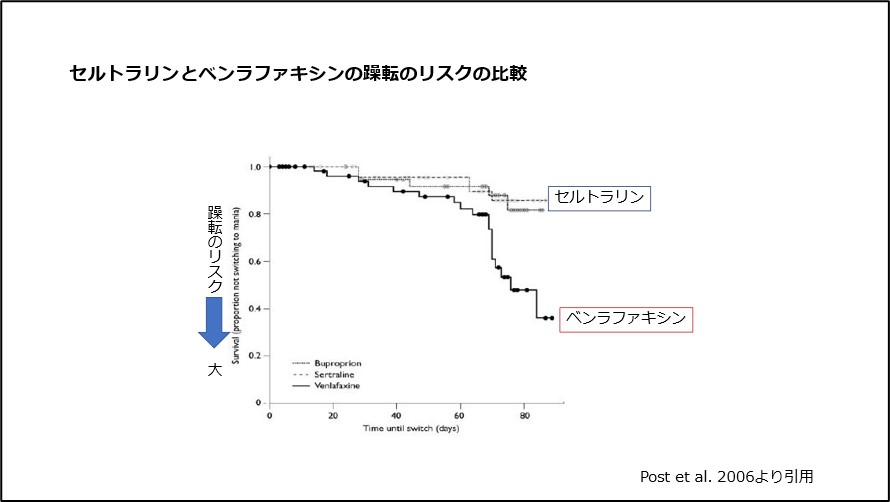

SNRIは躁転のリスクがSSRIより高いとされています19)、20)、(図18)。

図18 セルトラリンとベンラファキシンの躁転のリスクの比較

疼痛治療薬のトラマドール(医薬品名:トラマール、ワントラム、ツートラム、トラムセット)もSNRI作用を有しており、デュロキセチンなどと併用した際には躁転が生じることがあります。

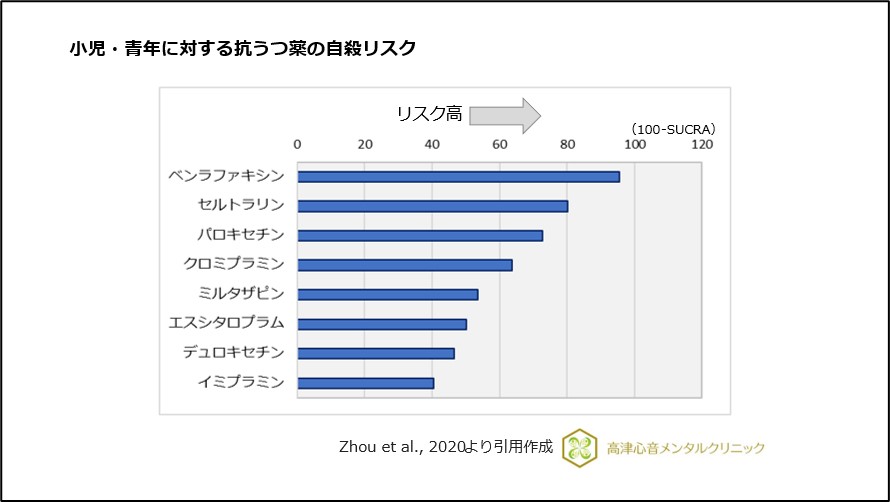

2020年にZhouらが小児・青年のうつ病に対する抗うつ薬及び心理療法の有効性と忍容性に対する比較の解析を報告しました。

その中で、ベンラファキシンは自殺のリスクが他の抗うつ薬より高かったという解析結果が報告されています21)、(図19)。

図19 小児・青年のうつ病に対する抗うつ薬の自殺リスク

おひとりで悩んでいませんか?

まずはかかりつけ内科等で相談するもの1つの方法です。

文献

- 1) Perez-Caballero L, et al.: Fluoxetine: a case history of its discovery and preclinical development. Expert Opin Drug Discov, 9: 567-78, 2014.

- 2) Hillhouse TM, Porter JH.: A brief history of the development of antidepressant drugs: from monoamines to glutamate. Exp Clin Psychopharmacol, 23: 1-21, 2015.

- 3) Gupta R, et al.: Effect of milnacipran on brain-derived neurotrophic factor and oxidative stress biomarkers in patients of major depressive disorder. Acta Neurobiol Exp (Wars), 83: 57-62, 2023.

- 4) Fornaro M, et al.: BDNF plasma levels variations in major depressed patients receiving duloxetine. Neurol Sci, 36: 729-34, 2015.

- 5) Huang X, et al.: Venlafaxine inhibits apoptosis of hippocampal neurons by up-regulating brain-derived neurotrophic factor in a rat depression model. Int J Clin Exp Pathol, 7: 4577-86, 2014.

- 6) Mallinckrodt CH, et al.: Differential antidepressant symptom efficacy: placebo-controlled comparisons of duloxetine and SSRIs (fluoxetine, paroxetine, escitalopram). Neuropsychobiology, 56: 73-85, 2007.

- 7) Ma T, et al.: Comparative Efficacy and Safety of Antidepressants for Patients with Chronic Back Pain: A Network Meta-Analysis. J Clin Pharmacol, 64: 205-214, 2024.

- 8) Gastaldon C, et al. : Withdrawal Syndrome Following Discontinuation of 28 Antidepressants: Pharmacovigilance Analysis of 31,688 Reports from the WHO Spontaneous Reporting Database. Drug Saf, 45 : 1539-1549, 2022.

- 9) Dhaliwal JS, et al.: Duloxetine. StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL), 2021.

- 10) Krause M, et al.: Efficacy and tolerability of pharmacological and non-pharmacological interventions in older patients with major depressive disorder: A systematic review, pairwise and network meta-analysis. Eur Neuropsychopharmacol, 29: 1003-1022, 2019.

- 11) Migliorini F, et al.: Pharmacological management of fibromyalgia: a Bayesian network meta-analysis. Expert Rev Clin Pharmacol, 15: 205-214, 2022.

- 12) Farag HM, et al.: Comparison of Amitriptyline and US Food and Drug Administration-Approved Treatments for Fibromyalgia: A Systematic Review and Network Meta-analysis. JAMA Netw Open, 5 : e2212939, 2022.

- 13) Puozzo C, et al.: Lack of interaction of milnacipran with the cytochrome p450 isoenzymes frequently involved in the metabolism of antidepressants. Clin Pharmacokinet, 44 : 977-88, 2005.

- 14) Billioti de Gage S, et al.: Antidepressants and Hepatotoxicity: A Cohort Study among 5 Million Individuals Registered in the French National Health Insurance Database. CNS Drugs, 32: 673-684, 2018.

- 15) Kishi T, et al.: Antidepressants for the treatment of adults with major depressive disorder in the maintenance phase: a systematic review and network meta-analysis. 28: 402-409, 2023.

- 16) Oliva V, et al.: Pharmacological treatments for psychotic depression: a systematic review and network meta-analysis. Lancet Psychiatry, 11: 210-220. 2024.

- 17) Kong W, et al.: Comparative Remission Rates and Tolerability of Drugs for Generalised Anxiety Disorder: A Systematic Review and Network Meta-analysis of Double-Blind Randomized Controlled Trials. 11: 580858, 2020.

- 18) Kishi T, et al.: Safety profile of antidepressant for Japanese adults with major depressive disorder: A systematic review and network meta-analysis. Psychiatry Clin Neurosci, 78: 142-144, 2024.

- 19) Kurita M.: Noradrenaline plays a critical role in the switch to a manic episode and treatment of a depressive episode. Neuropsychiatr Dis Treat, 20: :2373-2380, 2016.

- 20) Post RM, et al.: Mood switch in bipolar depression: comparison of adjunctive venlafaxine, bupropion and sertraline. Br J Psychiatry, 189: 124-31, 2006.

- 21) Zhou X, et al.: Comparative efficacy and acceptability of antidepressants, psychotherapies, and their combination for acute treatment of children and adolescents with depressive disorder: a systematic review and network meta-analysis. Lancet Psychiatry, 7: 581-601, 2020.

うつ病の関連コラム

- 在宅勤務によるうつ

- うつ病の薬物治療 最新(2018年)の抗うつ薬の比較

- うつ病 症状について

- 双極性障害うつ状態の薬物治療

- うつ病 発症メカニズム

- SSRIについて 作用・特徴・比較

- ベンラファキシン(イフェクサーSR)について

- ミルタザピン(リフレックス・レメロン)について

- 治療抵抗性うつ病(TRD)に対する増強療法について

- 治療抵抗性うつ病に対する併用療法について

- 小児・青年のうつ病に対する抗うつ薬の選択

- 女性のうつ、不調と「フェリチン」

- 「亜鉛」とうつと健康

- 三環系抗うつ薬トリプタノールとアナフラニールについて

- 抗うつ薬による躁転について

- 新型コロナウイルス感染・ワクチン接種と抗うつ薬の内服について

- ボルチオキセチン(トリンテリックス)について

- 抗うつ薬と体重増加について

- パロキセチン(パキシル)、パロキセチン徐放錠(パキシルCR)について

- 高齢者のうつ病に対する抗うつ薬の選択

- 脳卒中後うつ病に対する抗うつ薬の有効性の比較

- 三環系抗うつ薬について 作用・特徴・比較

- 四環系抗うつ薬について 作用・特徴・比較

- うつ、ストレスとめまいの関係について

- 精神病性うつ病に対する薬剤の有効性の比較 最新の報告

- 運動のうつ病に対する治療効果とメカニズムについて

- 双極性障害急性躁病相における薬物治療の有効性と忍容性の比較 最新の報告

- 【うつ病の栄養療法】最新の報告

- 頭が働かない

- 寝つきが悪い

- やる気が起きない

- 不安で落ち着かない

- 朝寝坊が多い

- 人の視線が気になる

- 職場に行くと体調が悪くなる

- 電車やバスに乗ると息苦しくなる

- うつ病

- 強迫性障害

- 頭痛

- 睡眠障害

- 社会不安障害

- PMDD(月経前不快気分障害)

- パニック障害

- 適応障害

- 過敏性腸症候群

- 心身症

- 心的外傷後ストレス障害

- 身体表現性障害

- 発達障害

- ADHD(注意欠如・多動症)

- 気象病・天気痛

- テクノストレス

- バーンアウト症候群

- ペットロス(症候群)

- 更年期障害

- 自律神経失調症